कई भाषाओँ का मिश्रण है 'कुलुई' बोली

( words)

- यात्रियों के साथ उनकी भाषा भी पहुंची कुल्लू और बदलती रही कुलुई बोली

हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की तरह ही यहाँ की भाषा भी विविधता समेटे हुए है। पहाड़ी भाषा अपनी दुर्लभ और समृद्ध बोलियों के लिए जानी जाती है। पहाड़ी बोलियों का समूह अपने आप में व्यापक है। हिमाचल प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की अलग बोली है और हर बोली की अपनी अलग वाचन शैली। विशेषतौर पर हम जिला कुल्लू की बात करे तो यहाँ की बोली जो वर्तमान में कुलुई बोली के नाम से जानी जाती है, अपने आप में अनूठी है और इसका बड़ा कारण है इस बोली में कई भाषाओँ का मिश्रण।

कुलुई बोली ने अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए एक लंबा मार्ग तय किया है। विभिन्न कालखण्डों में घाटी में हुए राजनैतिक परिवर्तन, व्यापारिक गतिविधियां, लोगों का दूसरी जगहों से पलायन कर यहां बसना, आक्रमणकारियों द्वारा किए गए हमले और मानव जाति की सतत्त विकास यात्रा ऐसे कारण हैं जिनके कारण कुल्लू की बोली में लगातार परिवर्तन होता आया है।

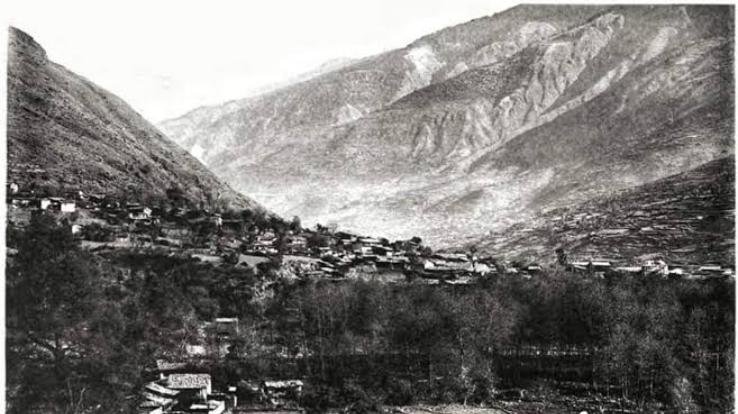

शोधार्थियों के अनुसार बोलियां व्यापारियों के साथ यात्रा करती हैं और यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले पड़ावों पर वे अपनी छाप छोड़ती जाती हैं। प्राचीन समय में व्यापारियों के सामान के साथ उनकी बोलियां भी सफर करती रही हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे तो मध्य एशिया के रेशम मार्ग के किस्से अक्सर सुनने में आते है। रेशम मार्ग ने मध्य एशिया के साथ लगते क्षेत्रों को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से काफी ज्यादा प्रभावित व परिवर्तित किया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कुल्लू भी रेशम मार्ग का हिस्सा रहा होगा, लेकिन रेशम मार्ग के अलावा एक और जरूरी कमर्शियल रूट कुल्लू से होकर गुजरता था। जी हाँ, ऊन का व्यापारिक मार्ग कुल्लू से होकर ही जाता था। शायद आपने भी इस बारे में सुना होगा कि वूल रोड पंजाब के मैदानी इलाकों को तिब्बत, मध्य एशिया और चीन से जोड़ता था। इसी रूट से चीन, तिब्बत और मध्य एशिया से अन्य सामान भारत पहुंचता था। किन्नौर-तिब्बत रूट इसी पारंपरिक व्यापारिक मार्ग के कारण ज्यादा विकसित हुआ। इस रूट से आने जाने वाले यात्री अपने साथ ना केवल वस्तुएं लेकर आए, बल्कि कुल्लू के मध्य मार्ग में होने के कारण यहां राह से आने जाने वालों के लिए आराम करने की जगह भी बन गया, यानी व्यापारियों के लिए कुल्लू विश्राम स्थली बन गई। सम्भव है कि उस समय कुछ एक ने तो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान भी यहां स्थापित किए होंगे। ऐसे में स्वाभाविक है कि अन्य स्थानों के यात्री और व्यापारी धीरे-धीरे अपनी बोलियों का प्रभाव यहां की बोलियों पर छोड़ते गए। चीनी, तिब्बती और मध्य एशिया के शब्दों के कुलुई में मिलने का ये ही कारण माना जा सकता है।

ठाकुर मोलू राम ने कुलुई बोली के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा

ठाकुर मोलू राम द्वारा लिखी गई ‘पहाड़ी बोली-कुलुई के विशेष संदर्भ में’ कुलुई बोली के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा गया है। उनके अनुसार कुलुई में दरद पैशाची (पैशाची भाषा उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित थी) संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, किरान्ति, किन्नौरी, भारतीय आर्य और प्राकृत भाषाओं के अंश अस्तित्व में तो हैं, लेकिन जैसा कि कुछ विदेशी विद्वानों का मानना है, उस सन्दर्भ में वे कहते हैं कि पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत केवल दरद पैशाची को कुलुई का आधार मानना गलत है। कुलुई में दरद पैशाची शब्दों का अधिक इस्तेमाल होना इसमें खश जाति के प्रभाव को दर्शाती है। कई भाषाविदों के कुलुई पर किए गए कार्यों का अवलोकन करने पर ये समझा जा सकता है कि कुलुई बोली में बाहरी भाषाओं और बोलियों के शब्दों का आयात बहुत ज्यादा किया गया है। या यूं कहें कि इन शब्दों ने समय के साथ कुलुई बोली में अपने आप को स्थापित कर दिया है।

ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें बताया तो सम्बंधित बोलियों से आयातित है, जबकि मूलतः वे हैं संस्कृत या जोरोस्ट्रीयन के है। मलाणा में प्रयोग होने वाला जेठरा, ज़ोरोस्ट्रीयन और चित्राली बोली का ज़ोस्टर और संस्कृत का ज्येष्ठ, इनका मूल एक ही शब्द है। अर्थ भी समान ही है। कुलुई बोली में संस्कृत के शब्द तत्सम और तद्भव रूप में विद्यमान हैं। जिनके अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। एक बोली में दूसरी बोलियों का ये मिश्रण कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ही बोली में इतनी अधिक बोलियों का होना उसे विशिष्ट अवश्य बना देता है। भाषा तथा बोलियां समयानुसार परिवर्तन करती रहती हैं और निरन्तर विकसित भी होती रहती हैं। ऐसे में कुलुई में भी अन्य बोलियों का विचरण होता रहा है।

मोलू राम ठाकुर की पुस्तक के अनुसार प्राकृत बोलियों का भी कुलुई पर प्रभाव रहा है। इंडो आर्यन और सिनो तिबतन से बाहर की भाषाओं के शब्दों को इसमें गिनते हैं। जैसे कि प्राचीन झांगझुंग प्रांत और किरान्ति बोली के शब्द जैसे मलाणा की कणाशी में पाए जाते हैं (सुथण, ठुरडा, मुत्थु, बेटड़ी, मांज़ा इत्यादि)। इसके अलावा तिब्बत के लोगों से व्यापारिक और आध्यात्मिक घनिष्ठता होने के कारण भोटी भाषा का कुलुई पर प्रभाव सर्वविदित है और हामटा दर्रा सदियों से इस व्यापारिक और आध्यात्मिक आवागमन का साक्षी रहा है।