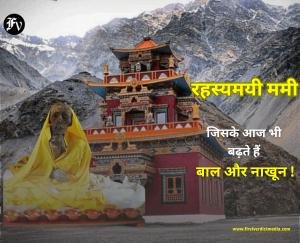

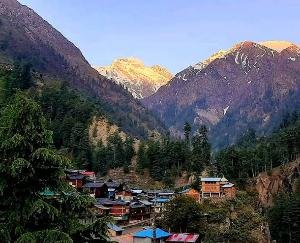

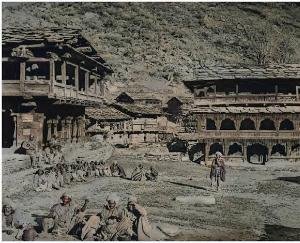

हिमाचल प्रदेश एक रहस्यों से भरा राज्य है। यहां ऐसी कई चीज़ें है जिसे समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद मुश्किल है। ऐसे ही कई रहस्यों में से एक है हिमाचल की स्पीति घाटी में मौजूद करीब 550 साल पुरानी 'ममी'। करीब 550 साल पुरानी इस 'ममी' को स्थानीय लोग भगवान समझकर पूजते हैं। भारत तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल स्पीति के गयू गांव में मिली इस ममी का रहस्य आज भी बरकरार है। हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से यहां पहुंचते हैं। यह स्थान हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। लाहौल स्पीति की ऐतिहासिक ताबो मोनेस्ट्री से करीब 50 किमी दूर गयू नाम का यह गांव साल में 6-8 महीने बर्फ से ढके रहने के कारण दुनिया से कटा रहता है। कहते हैं कि यहां मिली यह ममी तिब्बत से गयू गाँव में आकर तपस्या करने वाले लामा संघा तेंजिन की है। कहा जाता है कि लामा ने साधना में लीन होते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेनजिंग बैठी हुई अवस्था में थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 45 साल थी। इस ममी की वैज्ञानिक जाँच में इसकी उम्र 550 वर्ष से अधिक पाई गई है। आम तौर पर जब भी ममी की बात होती है तो जहन में मिस्र में पाए जाने वाली पट्टियों में लिपटी ममी याद आती है। किसी मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए एक खास किस्म का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, जिससे वह ममी लम्बे समय तक सरंक्षित रहती है। लेकिन इस ममी पर किसी तरह का कोई लेप नहीं लगाया गया है, फिर भी इतने वर्षों से यह ममी सुरक्षित है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ममी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं। हालांकि इस तथ्य की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। इस स्थान पर एक शरीर मौजूद है, जिसके सर बाल है, त्वचा है और नाखून भी पर न तो ये शरीर गलता है और न समय के साथ बदलता है। इसीलिए यहां के स्थानीय लोग इसे जिंदा भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बताया जाता है कि ITBP के जवानों को खुदाई के दौरान इस ममी का पता चला था। सन 1975 में भूकंप के बाद एक पुराने मकबरे में ये भिक्षु का ममीकृत शरीर दब गया था। इसकी खुदाई बहुत बाद में 2004 में की गई थी, और तब से यह पुरातत्वविदों और जिज्ञासु यात्रियों के लिए रुचि का विषय रहा है। खुदाई करते वक्त ममी के सर पर कुदाल लग गया था। ममी के सर पर इस ताजा निशान को आज भी देखा जा सकता है। 2009 तक यह ममी ITBP के कैम्पस में रखी हुई थी। देखने वालों की भीड़ देखकर बाद में इस ममी को गाँव में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि ममी प्रकृति का प्रकोप झेलने के बावजूद भी सही सलामत है। प्राकृतिक स्व-ममीकरण प्रक्रिया का परिणाम यह ममी मिस्र के ममीकरण से बिल्कुल अलग है। इसे सोकुशिनबुत्सु नामक एक प्राकृतिक स्व-ममीकरण प्रक्रिया का परिणाम कहा जाता है, जो शरीर को उसके वसा और तरल पदार्थ से दूर कर देता है। इसका श्रेय जापान के यामागाटा में बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी की इस प्रक्रिया में दस साल तक लग सकते हैं। इसकी शुरुआत साधु के जौ, चावल और फलियों (शरीर में वसा जोड़ने वाले भोजन) को खाने से रोकने के साथ होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु के बाद वसा यानी फैट सड़ जाती है और इसलिए शरीर से वसा को हटाने से इसे बेहतर तरीके से संरक्षित करने में मदद मिलती है। यह अंगों के आकार को इस हद तक कम करने में भी मदद करता है कि सूखा हुआ शरीर अपघटन का विरोध करता है। शरीर के पास एक निरोधक के साथ-मोमबत्तियां जलाई जाती है ताकि इसे धीरे-धीरे सूखने में मदद मिल सके। शरीर में नमी को खत्म करने और मांस को हड्डी पर संरक्षित करने के लिए एक विशेष आहार भी दिया जाता है। मृत्यु के बाद, भिक्षु को सावधानी से एक भूमिगत कमरे में रखा जाता है। समय के साथ भौतिक रूप सचमुच में एक मूर्ति बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तीस से भी कम स्व-ममीकृत भिक्षु दुनिया भर में पाए गए हैं। उनमें से अधिकांश जापान के एक द्वीप उत्तरी होंशू में पाए गए हैं। यहां पर भी भिक्षु प्राकृतिक ममीकरण की इस प्रथा का पालन करते हैं। संघा तेनज़िन के शरीर में अवशिष्ट नाइट्रोजन (लंबे समय तक भुखमरी का संकेत) के उच्च स्तर से पता चलता है कि उन्होंने खुद को ममी बनाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया था। दांत और बाल आज भी संरक्षित इस ममी के दांत और बाल अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित हैं। इस मम्मी को एक छोटे से कमरे में एक कांच के बाड़े में रखा गया है, जो एक लोकप्रिय गोम्पा के करीब स्थित है। इसकी सुरक्षा के लिए इस ममी को एक कमरे में रखा गया है। पर्टयक खिड़की के माध्यम से उसकी एक झलक देख सकते है। इस कमरे को केवल महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान खोला जाता है। गयू आधुनिकीकरण से अछूता एक शांत स्थान है। संघा तेंजिन की ममी आज एक मंदिर में विराजमान है, उसका मुँह खुला है, उसके दाँत दिखाई दे रहे हैं और आँखें खोखली हैं। वसा और नमी से रहित, यह जीवित बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। गाँव के अस्तित्व के लिए दिया था बलिदान मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि संघा तेंजिन ने गाँव के अस्तित्व के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। कहानी यह है कि उन्होंने अपने अनुयायियों से विनाशकारी बिच्छू के संक्रमण के बाद खुद को ममीकृत करने के लिए कहा। जब उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया, तो ऐसा माना जाता है कि क्षितिज पर एक इंद्रधनुष दिखाई दिया जिसके बाद बिच्छू गायब हो गए और प्लेग समाप्त हो गया। सिर्फ 100 लोग बस्ते है इस गांव में गयू गांव एक बेहद शांतिपूर्ण और सुंदर गांव है। इस गांव में लगभग 100 लोग हैं। यहां के निवासी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-दूर के स्थानों तक पैदल यात्रा करते हैं। इस गांव की दूरी काज़ा से लगभग 80 किमी है। जबकि शिमला से लगभग 430 किमी और मनाली से कुंजुम दर्रे के माध्यम से इसकी दूरी लगभग 250 किमी है। यहां आने का सबसे सही समय गर्मियों के दौरान है।

नारियल की जगह भैसें को बहाने की थी प्रथा मिंजर मेले की मुख्य शोभायात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। फिर मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेट कर, एक रुपया और फल-मिठाई नदी में प्रवाहित किये जाते है। इस नारियल को प्रवाहित करने के पीछे एक रोचक प्रथा है। दरअसल कहा जाता है कि 1940 के दशक कि शुरुआत तक मिंजर मेले में भैंसे की बलि देने की प्रथा थी। तब जीवित भैंसे को नदी में बहा दिया जाता था , जो आने वाले साल में राज्य के भविष्य को दर्शाता था। अगर पानी का बहाव भैंसे को साथ ले जाता था और वह डूबता नहीं था तो उसे अच्छा माना जाता था। अगर भैंसा बच कर नदी के दूसरे किनारे चला जाए, तो उसे भी अच्छा माना जाता था। पर अगर भैंसा उसी तरफ वापस आ जाता था तो उसे बुरा माना जाता था। अब भैंसे की जगह सांकेतिक रूप से नारियल की बलि दी जाती है। पुराने लोगों कि माने तो 19वीं सदी में एक भैंसे ने रावी नदी को पार कर लिया और करीब 17 साल तक यह भैंसा चंबा के राजमहल में बतौर शाही मेहमान रहा। उसकी खातिर के लिए बाकायदा सेवादारों की व्यवस्था भी थी। कहते है उसने लगातार 17 साल तक रावी को पार किया और बाद में राजमहल में उसकी मौत हो गई।

शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को रघुवीर जी के साथ भेजा था राजदूत बनाकर राजा साहिल ने उनकी बेटी राजकुमारी चंपावती के कहने पर रावी नदी के किनारे एक शहर बसाया था, जिसका नाम चंबा रखा गया। महादेव की भूमि इसी चम्बा शहर में हर वर्ष श्रावण माह के दूसरे रविवार को शुरू होता है मिंजर मेला, जो एक सप्ताह तक चलता है। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, दो समुदायों में एकजुटता की शानदार मिसाल। चंबा के मिर्जा परिवार की ओर से रेशम के धागे में मोती पिरोकर बनाई मिंजर अर्पित की जाती है। इसके बाद अखंड चंडी महल में भगवान रघुवीर को मिंजर चढ़ाई जाती है, एतिहासिक चंबा चौगान (मैदान) में मिंजर का ध्वज चढ़ाया जाता है, और इसके साथ ही मिंजर मेला विधिवत रूप से आरंभ होता है। शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है और फिर पुरे सप्ताह भर चम्बा की बेमिसाल संस्कृति का अद्धभूत मंजर देखने को मिलता है। फिर रावी में मिंजर प्रवाहित कर मेले का समापन किया जाता है। भगवान रघुवीर जी को मिंजर अर्पित करने के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान सूर्यवंशी राजा पृथ्वी सिंह, रघुवीर जी को चंबा लाए थे। शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को रघुवीर जी के साथ राजदूत के रूप में भेजा था। मिर्जा साहब जरी गोटे के काम में माहिर थे। चंबा पहुंचने पर उन्होंने जरी की मिंजर बनाकर रघुवीर जी, लक्ष्मीनारायण भगवान और राजा पृथ्वी सिंह को भेंट की थी। तबसे परमपरा स्थापित हुई और मिंजर मेले का आगाज मिर्जा साहब के परिवार का वरिष्ठ सदस्य रघुवीर जी को मिंजर भेंट करके करता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। मिंजर मेले में पहले दिन चंबा के एतिहासिक चौगान तक भगवान रघुवीर जी की शोभायात्रा निकलती है। भगवान रघुवीर जी के साथ आसपास के 200 से अधिक देवी-देवता भी इसमें शामिल होते हैं। मिर्जा परिवार सबसे पहले मिंजर भेंट करता है। पुराने दौरे में इस दौरान घरों में ऋतुगीत और कुंजड़ी-मल्हार गाए जाते थे। पर अब नए दौरे स्थानीय कलाकार मेले में इस परंपरा को निभाते हैं। मिंजर मेले की मुख्य शोभायात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। यहां मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेट कर, एक रुपया और फल-मिठाई नदी में प्रवाहित की जाती है। नारियल प्रवाहित करने के पीछे भी रोचक मान्यता है। कहते है पुराने वक्त में भैंसे को नदी में बहाया जाता था। जयराम ठाकुर ने दिया था अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिंजर मेला अब अंतरराष्ट्रीय मेला है। 2022 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिंजर मेले के समापन पर ये सौगात दी थी। इससे पूर्व चंबा कई बार मिंजर मेला को अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला कहा जाता रहा है, लेकिन सही मायने में मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा जयराम ठाकुर की सरकार ने दिया। मेले के दौरान जमकर व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। साथ ही सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें चंबा के स्थानीय कलाकारों के अलावा हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों और बालीवुड प्लबैक सिंगर भी पहुंचते हैं। मेले में हाथ से बना सामान काफी बिकता है। चंबा रूमाल, चंबा चप्पल यहां की विशेषता है। इसके अलावा और भी वस्तुओं का व्यापार भी होता है।

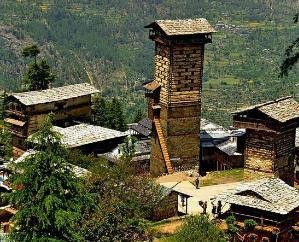

अगर कोई प्रेमी जोड़ा देव शंगचूल महादेव की शरण में आ जाए तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवता के आशीर्वाद से कई प्रेमी जोड़े सकुशल अपने घरों को लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सैंज घाटी के शांघड़ गांव में विराजे हैं शंगचूल महादेव, और ये मंदिर घर से भागे प्रेमी जोड़ों के लिए शरणस्थली है। पांडवकालीन शांघड़ गांव में स्थित इस महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी जाति-समुदाय के प्रेमी युगल अगर शंगचूल महादेव की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहां के लोग प्रेमी जोड़े को मेहमान समझ कर उसका स्वागत करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। शंगचूल महादेव मंदिर की सीमा लगभग 128 बीघा का मैदान है और मान्यता है कि इस सीमा में पहुंचे प्रेमी युगल को देवता की शरण में आया हुआ मान लिया जाता है। इस सीमा में समाज और बिरादरी की रिवाजों को तोड़कर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए यहां के देवता रक्षक हैं। दिलचस्प बात ये है कि यहां सिर्फ देवता का कानून चलता है। प्रेमी जोड़े, जो मंदिर में आश्रय लेने आते हैं, वह यहां शादी कर सकते हैं और तब तक रह सकते हैं, जब तक प्रेमियों के दोनों तरफ के परिवारों के बीच सुलह नहीं हो जाती। तब तक जोड़े के लिए यहां रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। इस मंदिर में आने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए पुलिस भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। इस मंदिर के पीछे रोचक कहानी है। जनश्रुति के अनुसार, अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां रुके थे और उसी दौरान कौरव उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। पांडवों ने शंगचूल महादेव की शरण ली और रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद महादेव ने कौरवों को रोका और कहा कि यह मेरा क्षेत्र है और जो भी मेरी शरण में आएगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव के डर से कौरव वापस लौट गए और इसके बाद से यहां परंपरा शुरू हो गई और यहां आने वाले भक्तों को पूरी सुरक्षा मिलने लगी। शांघड़ पंचायत विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्षेत्र में होने के कारण भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जंगल की रखवाली करने वाले वन विभाग के कर्मचारियों व पुलिस महकमे के कर्मचारियों को यहाँ अपनी टोपी व पेटी उतारकर मैदान से होकर जाना पड़ता है। देवता का ही फैसला सर्वमान्य शांघड़ गांव में हर नियम और कानून का बेहद सख्ती से पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस गांव में ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। इसके साथ ही यहां शराब, सिगरेट और चमड़े का सामान लेकर आना भी मना है। यहां देवता का ही फैसला सर्वमान्य होता है। कहते हैं कि जब तक मामले का निपटारा न हो जाए ब्राह्मण समुदाय के लोग यहां आने वालों की पूरी आवभगत करते हैं और उनके रहने से खाने तक की पूरी जिम्मेदारी यहां के लोग ही उठाते हैं। 128 बीघा में एक भी कंकड़-पत्थर नहीं कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय शांघड़ में भी बिताया और उन्होंने यहां धान की खेती के लिए मिट्टी छानकर खेत तैयार किए थे। वे खेत आज भी विशाल शांघड़ मैदान के रूप में यथावत हैं और इस 128 बीघा में एक भी कंकड़-पत्थर नहीं है और न ही किसी प्रकार की झाड़ियां। वहीं, आधा हिस्सा गौ-चारे के रूप में खाली रखा गया है। यह मैदान अपने चारों ओर देवदार के घने पेड़ों से घिरा है, मानो इसकी सुरक्षा के लिए देवदार के वृक्ष पहरेदार बन खड़े हों। वहीं, मैदान के तीन किनारों पर काष्ठकुणी शैली में बनाए गगनचुंबी मंदिर बेहद दर्शनीय हैं। इस मैदान में शांघड़वासी अपनी गायों को रोज चराते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इस मैदान में गाय का गोबर कहीं भी नहीं मिलता। भूमि की खुदाई, देवता की अनुमति के बगैर नाचना और शराब ले जाने पर भी पाबंदी है। घोड़े के प्रवेश पर भी मनाही शांघड़ गांव में घोड़े के प्रवेश पर भी मनाही है। यदि किसी का घोड़ा शंगचूल देवता के निजी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके मालिक को जुर्माना देना पड़ता है या फिर देवता कमेटी की ओर से उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में कई अजीबोगरीब और अद्भुत परंपराएं बसी हुई हैं। इन परंपराओं में से एक है लूण लोटा, जो आज भी पहाड़ी इलाकों में बेहद प्रचलित है। इस प्रथा का पालन करने वाले लोग जब तक अपना वचन या वादा पूरा नहीं करते, तब तक वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकते। लूण लोटा का संबंध देवी-देवताओं की अटूट आस्था से है, और यह प्रथा विशेष रूप से उस समय निभाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी बड़े वादे या कसम को निभाने की शपथ लेता है। हिमाचल में यह परंपरा बहुत पुरानी है। जब इन इलाकों में वाद-विवाद सुलझाने के लिए कोई उपयुक्त तरीका नहीं था, तो इस प्रकार की प्रथाएं सामने आईं। पहले यह प्रथाएं शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। समय के साथ, इनका दायरा बढ़ा और चुनावों या अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के संदर्भ में भी इनका इस्तेमाल होने लगा। अर्थात, इन प्रथाओं का प्रारंभ सामाजिक विवादों के निपटारे से हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, इनका उपयोग सत्ता और राजनीति में भी होने लगा। दरअसल लूण का अर्थ है नमक और लोटा वह बर्तन जिसमें पानी होता है। इस प्रथा के दौरान एक व्यक्ति हाथ में पानी से भरे लोटे को पकड़ता है, और दूसरे हाथ से उसमें नमक डालता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने मुंह से एक वचन देता है, जिसे निभाने की वह कसम खाता है। इस वचन के बाद वह शख्स किसी भी हालत में अपने वचन को तोड़ने का नहीं सोचता। नमक और पानी का यह संयोजन एक गहरी सांस्कृतिक आस्था को दिखाता है, जिसमें विश्वास है कि जिस तरह पानी में घुला नमक पूरी तरह से विलीन हो जाता है, वैसे ही वचन तोड़ने से उस व्यक्ति का सम्मान और जीवन खत्म हो सकता है। यह प्रथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों जैसे शिमला, सिरमौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में प्रचलित है। शिमला और सिरमौर के आंतरिक इलाकों में इसे लूण लोटा कहा जाता है, जबकि अन्य जगहों पर इसे देवी-देवताओं के नाम पर कसम खिलाने की परंपरा के रूप में देखा जाता है। वोट नोट से नहीं, लूण लोटा से पक्का किया जाता है पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव मतदान के जरिए होता है। चुनाव के दौरान वोट खरीदने के लिए कई उम्मीदवार नोट का सहारा लेते हैं, ये लोकतंत्र का काला सच है। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में वोट पक्का करने के लिए मतदाताओं को सियासी दलों के कार्यकर्ता लोटे में पानी डालकर कसम दिलवाते हैं। कहा जाता है कि मतदाता वायदे से हट जाएं तो उनको कहीं न कहीं देवता का डर सताता है। यानी लूण लोटा हुआ तो वोट पक्का माना जाता है। गिरीपार और हिमाचल के कुछ इलाकों में इसका ख़ासा इस्तेमाल होता है। ये तरीके भी होते हैं इस्तेमाल लूण लोटा के अलावा हिमाचल प्रदेश में कई और तरीके हैं, जिनके माध्यम से कसम खिलाई जाती है। कुल्लू क्षेत्र में, जहां कश्यप नारायण नामक देवता की पूजा होती है, वहां लोगों को झूठी कसम से बचने के लिए विशेष तौर पर डराया जाता है। इस क्षेत्र में कश्यप नारायण की कसम से लोग बचते हैं, क्योंकि विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति देवता की कसम खाता है और उसे तोड़ता है, तो वह देवता का श्राप पा सकता है। इसी तरह, लाहौल-स्पीति में बौद्ध और हिंदू परंपराओं का समायोजन देखने को मिलता है, जहां कसम दिलाने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में कुछ आयोजन ऐसे हैं, जो केवल पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना और एकता के प्रतीक बन चुके हैं। ऐसे ही एक पावन आयोजन का नाम है भुंडा महायज्ञ। जब यह महायज्ञ होता है, तो पूरा क्षेत्र तीर्थस्थल में परिवर्तित हो जाता है। भुंडा महायज्ञ की उत्पत्ति प्राचीन ग्रंथों, जैसे ब्रह्मांड पुराण और यजुर्वेद से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान परशुराम ने हिमालय की पावन भूमि में व्याप्त राक्षसी शक्तियों का नाश करने के लिए इस यज्ञ की स्थापना की थी। समय के साथ यह यज्ञ नकारात्मक शक्तियों के विनाश, सामाजिक समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक बन गया है। स्थानीय जनमानस इसे नरमेज्ञ यज्ञ के रूप में भी जानता है। कई मीटर ऊंचाई से खाई में फिसलता है 'बेड़ा' भुंडा महायज्ञ का दिलकश और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ‘बेड़ा’ अनुष्ठान। आयोजन के तीसरे दिन, एक पुरुष जिसे ‘बेड़ा’ कहा जाता है, विशेष रस्सी (जिसे स्थानीय भाषा में ‘दंड’ या ‘बेरुत’ कहते हैं) पर चढ़कर लगभग कई मीटर ऊंचाई से खाई में फिसलता है। यह रस्सी दो वृक्षों के बीच बंधी होती है और ‘बेड़ा’ उसी पर संतुलन बनाकर यह साहसिक कार्य करता है। कहा जाता है कि यह अनुष्ठान पहले नरबलि के रूप में होता था, लेकिन अब यह केवल प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। यह कर्म लोक भूमि की शुद्धि, बुरी शक्तियों के नाश और सामूहिक बलिदान का अभिव्यक्तिकरण है। 'बेड़ा' करता है कठोर नियमों का पालन, खास घास से बनती है रस्सी कुछ माह पूर्व रोहड़ू के दलगांव में भुंडा महायज्ञ का आयोजन हुआ था। महायज्ञ बेड़ा सूरत राम ने कहा कि, 'वे देवता के मंदिर में पूरे नियम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। आस्था की खाई को पार करने के लिए विशेष घास से खुद रस्सा तैयार किया है। इसे तैयार करने में अपने चार सहयोगियों के साथ करीब ढाई महीने का समय लगा। भुंडा महायज्ञ के लिए बेड़ा को तीन महीने देवता के मंदिर में ही रहना पड़ता है। बेड़ा के लिए एक समय का भोजन मंदिर में ही बनता है। अनुष्ठान के समापन होने तक न तो बाल और न ही नाखून काटे जाते हैं। सुबह चार बजे भोजन करने के बाद फिर अगले दिन सुबह चार बजे भोजन किया जाता है, यानी 24 घंटे में केवल एक बार भोजन किया जाता है। इस दौरान अधिकतम मौन व्रत का पालन किया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रतिबंध भी रहते हैं।' बेड़ा सूरत राम ने कहा कि, 'भुंडा महायज्ञ के दौरान बेड़ा रस्सी के जरिए मौत की घाटी को लांघते हैं। ये रस्सी दिव्य होती है और इसे मूंज कहा जाता है। यह विशेष प्रकार की नर्म घास की बनी होती है। इसे खाई के दो सिरों के बीच बांधा जाता है। भुंडा महायज्ञ की रस्सी को बेड़ा खुद तैयार करते हैं।' शिखा फेर, लोकगीत और रात्रि जागरण ‘बेड़ा’ के पहले दिन शिखा फेर का अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसमें क्षेत्र की सुरक्षा, सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। यज्ञ की रात्रियाँ अत्यंत पावन और धार्मिक भाव से ओतप्रोत होती हैं। महिलाएं और बुजुर्ग मिलकर भुंडा और परशुराम की कथाएं गाते हैं, लोकगीतों में देवताओं की महिमा का वर्णन करते हैं, जबकि पुरुष ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हैं। यह सामूहिक भक्ति और संस्कृति का सजीव रूप होता है। अंग्रेजों ने लगाया था प्रतिबंध 19वीं सदी में अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका मानना था कि इससे इंसानी जान को खतरा होता है, लेकिन आज़ादी के बाद यह प्रथा फिर शुरू हुई, लेकिन अब बेड़ा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। रस्सी के नीचे नेट (जाली) लगाई जाती है, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। श्रद्धालुओं की सेवा है लोकपरंपरा की मिसाल कुछ वक्त पूर्व रोहड़ू के दलगांव में भुंडा में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। भुंडा महायज्ञ के दौरान लगभग 1500 परिवार अपने घरों में 1 लाख से 5 लाख श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। यहाँ कोई व्यावसायिक होटल या निजी व्यवस्था नहीं होती। हर परिवार अपने घर का दरवाजा श्रद्धालुओं के लिए खोलता है, जो ‘अतिथि देवो भवः’ की जीवंत मिसाल है। शुद्ध हिमाचली व्यंजन जैसे चिले, हलवा पूरी, सिड्डू, लोण, चना, शक्करपारे बड़े प्रेम और परंपरा से बनाए जाते हैं। इस महायज्ञ का बजट करीब 100 करोड़ था।

मेनरी मोनेस्ट्री, तिब्बत की मूल आध्यात्मिक बोन परंपरा का मुख्य मठ माना जाता है। पूरी दुनिया में बोन धर्म के अनुयायियों के लिए यह मोनेस्ट्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के सोलन-सिरमौर की सीमा पर डोलनजी में स्थित मेनरी मोनेस्ट्री के बारे में हिमाचल में ही बहुत कम लोगों को पता है, किन्तु दुनिया भर में बोन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए इसका सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। बोन धर्म तिब्बत की प्राचीन और पारंपरिक धार्मिक प्रथा है। माना जाता है कि लगभग आठवीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म भारत से गया। पर बोन धर्म उससे पहले से ही तिब्बत में प्रचलित था। यानी बोन धर्म तिब्बत का अपना स्थानीय धर्म है। बौद्ध धर्म के तिब्बत में आने के बाद राजकीय समर्थन उस ओर मुड़ गया और बोन धर्म के अनुयायियों के साथ भेदभाव किया जाने लगा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएँ और कर्मकांड अपना लिए, जिसके चलते यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय लगने लगा। जबकि वास्तव में दोनों धर्म अलग-अलग हैं। बोन मतावलंबियों के अनुसार उनका धर्म तोनपा शेनरब द्वारा स्थापित किया गया था, जो शाक्यमुनि गौतम से भी पहले के युग के बुद्ध थे। तिब्बत की मूल आध्यात्मिक परंपरा, बोन परंपरा का मुख्य मठ मेनरी मठ है, जिसकी स्थापना 1405 में न्यामे शेरब ग्यालत्सेन ने की थी। डोलनजी, जो बोन मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह मठ चीन द्वारा तिब्बत पर विजय प्राप्त करने के कारण 1967 में डोलनजी में फिर से बनाया गया, और अब यह बोन धर्म की शिक्षाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है, जिसमें मेनरी डायलेक्टिक स्कूल आने वाले बोन विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। यहाँ मौजूद युंगडुंग बोन पुस्तकालय भी दुनियाभर में बोन साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बोन धर्म के तत्व सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनका ऐतिहासिक प्रभाव तिब्बत से दूर कई मध्य एशिया के क्षेत्रों तक भी मिलता था। इतिहासकार बोन धर्म को तिब्बती साम्राज्य से पहले आने वाले झ़ंगझ़ुंग राज्य से भी संबंधित मानते हैं। जबकि कई विद्वानों का मानना है कि बोन धर्म और हिन्दू धर्म के भगवान शिव में कई तीर्थ और अन्य समानताएँ हैं। मसलन, मानसरोवर और कैलाश पर्वत दोनों ही धर्मों में पवित्र माने जाते थे और हिंदुओं के लिए भगवान शिव के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इसी तरह बहुत सी तिब्बत में उत्पन्न होने वाली नदियाँ भी हिंदुओं और बोन धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इसलिए करते हैं जीभ दिखाकर अभिवादन: 18वीं शताब्दी में तिब्बत पर द्जुन्गर कबीलों का कब्जा हो गया। द्जुन्गरों ने स्थानीय धार्मिक परंपराओं का दमन शुरू किया और लामाओं (मोंक्स) और बोन धर्मावलंबियों को जेलों में डाल दिया। उनका मानना था कि लगातार मंत्र पढ़ने से जीभ का रंग काला पड़ जाता है, इसलिए द्जुन्गर अधिकारियों से मिलने आए हर व्यक्ति को अपनी जीभ दिखानी पड़ती थी, ताकि पहचान हो सके कि वह लामा है या नहीं। कालांतर में यह अभिवादन का तरीका बन गया। आज भी तिब्बत में लोग एक-दूसरे को जीभ दिखाकर अभिवादन करते हैं। शिक्षा के बाद मिलती है ‘गेशे’ की उपाधि: डोलनजी स्थित मेनरी विहार बोन धर्म के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ शिक्षा के साथ भिक्षुओं के रहने और खाने का भी प्रबंध होता है। न्यूनतम 12 और अधिकतम 16 वर्ष तक भिक्षुओं को धर्म, दर्शन, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती है। प्रवीणता प्राप्त करने पर भिक्षुओं को ‘गेशे’ की उपाधि मिलती है, जो पीएचडी के समकक्ष मानी जाती है। मौजूदा समय में मोनेस्ट्री में 200 से ज्यादा भिक्षु हैं, जिनमें मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल के भिक्षु भी शामिल हैं।

धौलाधार की ठंडी और ताज़ी हवा के बीच, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बसा धर्मशाला शहर आज तिब्बती कला और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बन चुका है। यहाँ स्थापित नॉर्बुलिंका ने न केवल तिब्बती शरणार्थियों की सांस्कृतिक विरासत को संजोया है, बल्कि उसे विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई है। 1980 के दशक की शुरुआत में, तिब्बती धर्म और संस्कृति विभाग के मंत्री कैलसांग येशी और उनकी पत्नी किम येशी ने तिब्बती कला को पुनर्जीवित करने का जो सपना देखा था, वह आज साकार हो चुका है। दशकों के कठिन दौर और विस्थापन के बाद झुकी हुई तिब्बती कला को पुनः उसकी पारंपरिक सुंदरता, गुणवत्ता और उत्कृष्ट कारीगरी के उच्चतम स्तर पर लौटाने के लिए उनका प्रयास निःसंदेह प्रेरणादायक है। दलाई लामा के वित्तीय सहयोग से 1984 में नॉर्बुलिंका के लिए ज़मीन खरीदी गई, और 1988 में जापानी वास्तुकार काज़ुहिरो नाकाहारा के नेतृत्व में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। नाकाहारा ने इस संस्थान को करुणा के देवता ‘अवलोकितेश्वर’ की आकृति में डिज़ाइन किया, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है। साल 1995 में, शांति गुरु दलाई लामा ने नॉर्बुलिंका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान का हृदय स्थल ‘देदन त्सुकलागखांग’ मंदिर भी पूरा हुआ। यह मंदिर पारंपरिक तिब्बती वास्तुकला और कला का अनूठा नमूना है। मंदिर के अंदर लगी 14 फुट ऊँची स्वर्णित तांबे की बुद्ध प्रतिमा, मास्टर शिल्पकार पेंबा दोर्जे और उनकी टीम की मेहनत और समर्पण की जीवंत मिसाल है। मंदिर की भित्ति चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन के बारह प्रमुख प्रसंगों को चित्रित किया गया है। इसके अलावा, मंदिर की ऊपरी गैलरी में तेरह लामाओं की तस्वीरें तिब्बती इतिहास के गौरवशाली पन्नों को दर्शाती हैं। मंदिर में 16 फुट ऊँचा सिल्क और ब्रॉकेड से बना ‘सोलह अरहतो’ का एप्लीके एक कला का अद्भुत नमूना है, जो महीनों की मेहनत का परिणाम है। नॉर्बुलिंका का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक तिब्बती धार्मिक कला की रक्षा और विकास है। थंगका चित्रकला, लकड़ी की नक्काशी, मूर्तिकला, और थंगका एप्लीके जैसी कलाओं को यहाँ पारंपरिक विधियों से सिखाया जाता है। साथ ही, संस्थान ने आधुनिक डिज़ाइन के क्षेत्र में भी तिब्बती कला को नई पहचान दी है। कपड़े, फर्नीचर, स्क्रीन प्रिंटिंग और होम डेकोर के माध्यम से तिब्बती डिज़ाइन को आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया है। इससे न केवल कला को बढ़ावा मिला है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित हुई है। नॉर्बुलिंका में तिब्बती भाषा, साहित्य और संस्कृति के अध्ययन के लिए 1997 में एक कॉलेज की स्थापना की गई। यह न केवल कला का केंद्र है, बल्कि तिब्बती संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और शोध का भी प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ युवा तिब्बती छात्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं, अपनी भाषा और इतिहास से परिचित होते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होती है। नॉर्बुलिंका सिर्फ कला केंद्र नहीं, बल्कि रोज़गार और सामाजिक विकास का भी आधार है। यह संस्थान कलाकारों और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हुआ है। संस्थान के आसपास कैफे, दुकानें, रेस्तरां और आवासीय इलाके विकसित हो चुके हैं, जो इसे एक जीवंत सांस्कृतिक हब बनाते हैं। हालांकि संस्थान के पहले मास्टर कलाकार अब नहीं हैं, लेकिन उनके शिष्य उनकी विरासत को संभालते हुए नॉर्बुलिंका की कला को समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं। बेहद सुंदर है लोसेल डॉल म्यूज़ियम... नॉर्बुलिंका परिसर में स्थित ‘लोसेल डॉल म्यूज़ियम’ तिब्बती जीवन, परिधान और लोककथाओं को रंगीन और जीवंत गुड़ियों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। हर गुड़िया हस्तनिर्मित है और तिब्बती संस्कृति की विविधता को दर्शाती है। यह म्यूज़ियम बच्चों, इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। धौलाधार की गोद में बसा नॉर्बुलिंका तिब्बती संस्कृति का वह दीपस्तंभ है, जिसने कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने लोगों को जोड़े रखा है। यह संस्थान संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल कायम करता है। नॉर्बुलिंका की कहानी सिर्फ तिब्बती समुदाय की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है, जो अपनी पहचान और विरासत को संजोने का प्रयास करता है।

शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान जी के पद चिह्न देखने दुनियाभर से श्रद्धालु आते हैं। प्रकृति की गोद में बसे इस स्थान पर लोगों को बेहद सुकून मिलता है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं, उन्हें हनुमान जी खाली हाथ नहीं भेजते। शिमला मुख्य शहर से 7 कि.मी. और रिज से दो कि.मी. की दूरी पर स्थित जाखू हिल्स, शिमला की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं विराजमान हैं भगवान हनुमान। जाखू मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो 33 मीटर (108 फीट) ऊंची है। इस मूर्ति के सामने आस-पास लगे बड़े-बड़े पेड़ भी बौने लगते हैं। यह स्थान बजरंगबली के भक्तों के लिए बेहद ख़ास है। पौराणिक कथा के अनुसार: जब श्रीराम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, उस समय लक्ष्मण शक्ति लगने से घायल हो गए थे। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी लेने जाते समय हनुमान जी कुछ देर के लिए इस स्थान पर रुके थे, जहां अब जाखू मंदिर स्थित है। यह भी माना जाता है कि जब हनुमान जी औषधीय पौधे (संजीवनी) लेने जा रहे थे, तब उन्हें इस स्थान पर ऋषि ‘याक्ष’ (कुछ कथाओं में ‘याकू’) मिले थे। हनुमान जी ने संजीवनी के बारे में जानकारी लेने के लिए यहां विश्राम किया और वापसी में ऋषि से मिलने का वादा किया। लेकिन समय की कमी और दानव कालनेमि के साथ युद्ध के कारण हनुमान जी उस पहाड़ी पर वापस नहीं आ पाए। इसके बाद ऋषि याक्ष ने हनुमान जी के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार, यह मंदिर हनुमान जी के पदचिह्नों के पास बनाया गया है। मंदिर के आस-पास घूमने वाले बंदरों को हनुमान जी का वंशज माना जाता है। माना जाता है कि जाखू मंदिर का निर्माण रामायण काल में हुआ था। इसी स्थान पर प्रकट हुई भगवान की स्वयंभू मूर्ति कथाओं के अनुसार, हिमालय की ओर जाते समय भगवान हनुमान की दृष्टि राम नाम का जाप कर रहे ऋषि याक्ष पर पड़ी। हनुमान जी कुछ देर उनके साथ रुके और विश्राम किया। वापसी के समय उन्होंने ऋषि से भेंट करने का वादा किया, लेकिन देरी होने के कारण वह किसी अन्य मार्ग से निकल गए। ऋषि याक्ष उनके न आने से व्याकुल हो उठे। ऐसी मान्यता है कि तब भगवान हनुमान इस स्थान पर स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। भगवान हनुमान की चरण पादुका भी है मौजूद जाखू मंदिर में आज भी भगवान हनुमान की स्वयंभू मूर्ति और उनकी चरण पादुका विद्यमान हैं। माना जाता है कि भगवान की स्वयंभू मूर्ति प्रकट होने के बाद ऋषि याक्ष ने ही यहां मंदिर का निर्माण करवाया। ‘याक्ष’ से ‘याकू’ और ‘याकू’ से ही नाम पड़ा ‘जाखू’। मंदिर में स्थापित है 108 फीट ऊंची मूर्ति साल 2010 में जाखू मंदिर में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो शिमला में प्रवेश करते ही दूर से दिखाई देती है। भगवान हनुमान के भक्त रोजाना उनके दर्शन करने यहां पहुंचते हैं, और मान्यता है कि वे अपने सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।

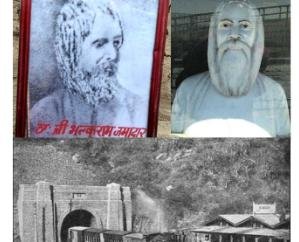

हिमाचल के पहाड़ों में कई रहस्य, कई कहानियां छुपी हैं। कुछ कहानियां लोगों तक आसानी से पहुँच जाती हैं और कुछ की तस्वीरें अब भी धुंधली सी हैं। एक ऐसी ही कहानी है बाबा भलकू की। बाबा भलकू वो प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भारत-तिब्बत सड़क और कालका-शिमला रेलवे लाइन के निर्माण में अपना अमिट योगदान दिया। बाबा भलकू को कोई इंजीनियर कहता है, कोई संत, तो कोई चरवाहा। बाबा भलकू का जन्म चायल के पास स्थित झाझा गांव के मामूली किसान माठु के घर हुआ था। भलकू बचपन से ही थोड़े अलग थे। उनकी हरकतें आम तौर पर लोगों को समझ नहीं आती थीं, इसीलिए उनके पिता ने उनका बाल विवाह करवा दिया कि शायद वो उसके बाद ठीक हो जाएं। पर विवाह के बाद जो सोचा था, हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। सुधरने की बजाय बाबा भलकू घर छोड़ कर चले गए और कभी नहीं लौटे। भलकू का एक भाई भी था, जावलिया, जिनकी सातवीं पीढ़ी आज भी झाझा गांव में रहती है। ब्रिटिश अधिकारियों ने माना, भलकू की देन है भारत-तिब्बत सड़क बताया जाता है कि घर से भागने के बाद भलकू दर-दर भटकते रहे, कभी साधु-संतों के साथ तो कभी चरवाहों के साथ। कुछ साल बाद भलकू ने पटियाला रियासत के लोक निर्माण विभाग में बतौर मज़दूर काम करना शुरू किया। भलकू ठेठ अनपढ़ होने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य में बेहद निपुण थे। अंग्रेज़ भलकू से इतना अधिक प्रभावित थे कि भारत-तिब्बत सड़क निर्माण में भी उनकी सहायता ली गई थी। बाबा भलकू के मार्गदर्शन में न केवल सर्वे हुआ, बल्कि सतलुज नदी पर कई पुलों का निर्माण भी हुआ था। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा ओवरसियर की उपाधि से नवाज़ा गया था। कहा जाता है कि भलकू अपनी एक छड़ी से नपाई करते और जगह-जगह सिक्के रख देते और उनके पीछे चलते हुए अंग्रेज़ सर्वे का निशान लगाते चलते। टापरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की इंस्पेक्शन बुक में एस. डी. ओ. अंबाला सर्कल बी. एन. आर. ने लिखा है कि भारत-तिब्बत सड़क भलकू जमादार की देन है। भारत-तिब्बत सड़क निर्माण में भलकू के योगदान के बारे में तत्कालीन हिंदुस्तान-तिब्बत रोड के मुख्य अभियंता मेजर ए. एम. लॉन्ग ने 18 अक्टूबर 1875 को फागू बंगले में एक प्रमाण पत्र में लिखा है: "भलकू पिछले 25 वर्षों से हिंदुस्तान-तिब्बत रोड निर्माण कार्य में लगा है। बिना उसके ये कार्य संभव नहीं था। भलकू जैसा प्रतिभावान शायद ही कोई अन्य इस देश में होगा। ऐसी कोई चोटी नहीं जिसे उसने पार नहीं किया। उसके पास नैसर्गिक शक्ति है, जिससे वह सर्वे करते वक्त सही दिशा जान लेता है। इसके साथ ही उसके व्यक्तित्व में न जाने क्या आकर्षण है, मज़दूर उसके इशारे पर जितना काम करते हैं उतना कार्य उनसे कोई नहीं करवा सकता। मेरे हिसाब से भलकू को उनकी सेवा और उनके नायाब उत्साह, बुद्धि और विशेष शक्तियों के लिए विभाग के प्रथम श्रेणी के ओवरसियर के साथ-साथ एक पहाड़ी-सड़क-निर्माता की उपाधि दी जानी चाहिए।" बिन भलकू संभव नहीं था कालका-शिमला रेलमार्ग निर्माण क्या आधिकारिक ब्रिटिश दस्तावेजों में भी है भलकू के योगदान का ज़िक्र? बताया जाता है कि लोक निर्माण विभाग में सेवाएं देने के बाद भलकू की सेवाएं रेलवे में भी ली गईं। बाबा भलकू ने कालका-शिमला रेल मार्ग के निर्माण में भी ब्रिटिश इंजीनियर की सहायता की। कालका-शिमला रेल लाइन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली-अंबाला कंपनी को इस रेलमार्ग के निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। कहते हैं कि ब्रिटिश काल के कई बड़े-बड़े इंजीनियर्स ने इसे बनाया है, पर जब इस रेल मार्ग को बनाते हुए वे फंस गए तो उन्हें राह दिखाई बाबा भलकू ने। मनमोहक वादियों से गुज़रती देश की सबसे संकरी रेल लाइन बेजोड़ इंजीनियरिंग का जीता-जागता उदाहरण है। इस रेलवे लाइन पर सबसे बड़ी सुरंग नंबर 33, बड़ोग में है जो एक किलोमीटर लंबी है। बड़ोग सुरंग का नाम कर्नल एस. बड़ोग के नाम पर रखा गया है। कालका-शिमला रेलखंड के निर्माण के समय सुरंग संख्या 33 बनाते वक्त अंग्रेज़ इंजीनियर कर्नल बड़ोग सुरंग के छोर मिलाने में असफल हो गए थे। उन दिनों सर्वे का कार्य ज़ोरों पर था। कई दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद जब सुरंग के छोर मिलने का दिन आया, तो पता चला कि 200 मीटर का फासला रह गया है। बड़ोग इस बात से बहुत हताश थे। इस गलती के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कर्नल बड़ोग पर सुरंग के गलत अलाइनमेंट की वजह से हुए नुकसान के लिए एक रुपए का जुर्माना लगाया था। इससे आहत होकर उन्होंने इस सुरंग में आत्महत्या कर ली। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद निर्माण की ज़िम्मेदारी मुख्य अभियंता एच. एस. हैरिंगटन को दी गई। बताया जाता है कि एच. एस. हैरिंगटन भी ये कार्य बाबा भलकू की सहायता के बिना पूरा नहीं कर पाते। बता दें कि बड़ोग टनल के बाहर, शिमला में बने बाबा भलकू रेल म्यूज़ियम, बड़ोग स्टेशन और कुछ किताबों में तो बाबा भलकू के रेलवे निर्माण में योगदान का ज़िक्र है, परंतु ब्रिटिश काल के आधिकारिक दस्तावेज़ में बड़ोग टनल के निर्माण का श्रेय बाबा भलकू को दिया गया है या नहीं, इसे लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा भलकू ने ही अंग्रेज़ सरकार से यह दरख्वास्त की थी कि स्टेशन का नाम कर्नल बड़ोग के नाम पर रखा जाए। कहते हैं कि सिर्फ सुरंग नंबर 33 ही नहीं बल्कि सुरंग से आगे बने कई पुल और सुरंगें भी बाबा भलकू ने ही बनाई हैं। तीर्थ पर निकले और फिर लौट कर नहीं आए! बाबा भलकू की सातवीं पीढ़ी से गगनदीप बताते हैं कि बाबा भलकू जिस मकान में रहते थे, वह आज भी उनके गांव झाझा में मौजूद है। वे बताते हैं कि भलकू से अंग्रेज़ों का लगाव बेजोड़ था, वे उन्हें विलायत ले जाना चाहते थे ताकि भलकू की सेवाएं अन्य देशों में भी ली जा सकें। कई बार भलकू के विदेश जाने का प्रबंध भी किया गया लेकिन वे टालते रहे। अंत में वे मान गए लेकिन उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे विलायत जाने से पहले तीर्थ करना चाहते हैं। अंग्रेज़ अधिकारियों ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। गगनदीप कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने बताया था कि भलकू तीर्थ पर जाने से पहले सालों बाद अपने पैतृक गांव लौटे। वे गांव तो आए थे पर अपने घर नहीं गए, बल्कि घर के नज़दीक एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। कुछ समय वहां रहने के बाद वे तीर्थ के लिए निकल गए। तीर्थ पर जाने के बाद वे कहां गायब हो गए, किसी को नहीं मालूम। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बाबा भलकू के किस्से केवल किवदंतियों में ही हैं। उत्तर रेलवे भी बाबा भलकू की असल कहानी को सही-सही नहीं जानता। शिमला में बाबा भलकू के नाम से एकमात्र संग्रहालय बना हुआ है। इसमें उनका स्पष्ट विवरण ही अंकित नहीं है।

हिमाचल के एक छोटे से शहर धर्मशाला से एक पूरे देश, यानी तिब्बत की सरकार चलती है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा आज भी भारत में ही रहते हैं। दुनिया भर में दलाई लामा के करोड़ों अनुयायी हैं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वे तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए करीब 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाख़िल हुए थे। दलाई लामा के साथ कुछ सैनिक और कैबिनेट के मंत्री थे। चीन की नज़रों से बचने के लिए ये लोग केवल रात को सफर करते थे। महज 23 वर्ष 9 माह की उम्र में जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया, तब देवभूमि हिमाचल के मैक्लोडगंज को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। यहां रहकर वे तिब्बत की संप्रभुता के लिए अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे हैं। भारत में दलाई लामा को आए हुए 66 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यानी तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए आधी सदी से अधिक समय बीत चुका है। संघर्ष का जो रास्ता उन्होंने 23-24 वर्ष की आयु में चुना, उससे वे आजीवन टस से मस नहीं हुए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को तो उन्होंने अपने जीवन में उतार ही लिया था, भारत में आकर महात्मा गांधी के जीवन आदर्श को भी आत्मसात कर लिया। तिब्बत पर चीन के कब्ज़े के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी दुनिया को गोलबंद किया। साथ ही दुनिया भर में फैले तिब्बतियों को एक मंच पर लाया। मौजूदा दलाई लामा को सिर्फ दो साल की उम्र में 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो का अवतार माना गया और 14वां दलाई लामा घोषित किया गया। उसके बाद वे तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु बने और दुनिया में शांति के आधुनिक प्रतीक के रूप में उभरे। धर्मशाला में निर्वासित जीवन जी रहे वर्तमान दलाई लामा को साल 1937 में उत्तराधिकारी चुना गया था। पूरी तरह तैयार होकर उन्होंने साल 1950 में अपनी जिम्मेदारी संभाली, तब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। 1959 तक दलाई लामा ‘देश के मुखिया’ और सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी थे। कोई उन्हें धर्मगुरु कहता है, कोई शांति का प्रतीक मानता है, तो किसी के लिए वे नेता हैं — सभी की अपनी आस्था और श्रद्धा है। कहा जाता है कि चीन और दलाई लामा का इतिहास, दरअसल, चीन और तिब्बत का इतिहास है। जहां बौद्ध धर्म के लोग दलाई लामा को भगवान का स्वरूप मानते हैं, वहीं चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। वह सोचता है कि दलाई लामा उसके लिए समस्या हैं। चीन और दलाई लामा के बीच का विवाद, दलाई लामा की चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। दरअसल, 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लगभग 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण तब हुआ जब 14वें दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ वर्षों बाद तिब्बतियों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वे चीनी चंगुल में फंस जाएंगे, इसीलिए उन्होंने भारत की ओर रुख किया। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओत्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वे निर्वासन की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। मैक्लोडगंज से चलती है तिब्बत की निर्वासित सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मशाला में तिब्बती लोगों के रहने के लिए ज़मीन दी। तिब्बतियों को ‘रिफ्यूजी’ का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि उस समय दलाई लामा ने अपने एक अधिकारी को बुलाकर कहा .."धर्मशाला जाओ और पता करो वहां की ज़मीन कैसी है।" कुछ हफ्ते धर्मशाला में रहने के बाद, अधिकारी वापस आया और बोला .. “धर्मशाला का पानी यहां के दूध से भी मीठा है।” यह सुनकर दलाई लामा मुस्कुरा उठे और बोले .. “फिर देर किस बात की, धर्मशाला चलते हैं।” इसके बाद दलाई लामा करीब 80,000 तिब्बतियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे और आज भी यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाई जा रही है। निर्वासित तिब्बत सरकार का बाकायदा चुनाव होता है। चुने गए प्रधानमंत्री को सरलता से सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि हारे हुए प्रतिनिधि भी जीते हुए नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मान्यता : पुनर्जन्म से मिलते हैं नए दलाई लामा लामा, असल में बौद्ध भिक्षु होते हैं। ये कड़े ध्यान और वर्षों के परिश्रम के बाद जीवन के परम सत्य को जान पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका कर्तव्य होता है कि वे इस ज्ञान को लोगों के बीच बांटें। इन सभी लामाओं में से दलाई लामा सबसे उच्च पद पर होते हैं। इसे लेकर एक अत्यंत रोचक मान्यता है – जब एक दलाई लामा की मृत्यु होती है, तो वह पुनर्जन्म लेकर दोबारा पृथ्वी पर आते हैं। इसके बाद धार्मिक अधिकारी उस बालक की खोज करते हैं, और फिर उसे ही अगला दलाई लामा घोषित किया जाता है। दलाई लामा को कोई चुनता नहीं, बल्कि उन्हें खोजा जाता है। दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म की मान्यता पर आधारित होता है। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद नए लामा की खोज का दायित्व गेलुगपा परंपरा के अनुसार उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार का होता है। हालांकि इस खोज में कई वर्ष लग जाते हैं। तिब्बत के वर्तमान 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को खोजने में 4 वर्षों का समय लगा था। यह खोज दृश्यों और स्वप्नों में मिले संकेतों से शुरू होती है। एक अन्य परंपरा के अनुसार, जब पिछले दलाई लामा को जलाया जाता है, तो उनकी चिता से उठने वाले धुएं को ध्यान से देखा जाता है। माना जाता है कि यह धुआं उनके पुनर्जन्म की दिशा बताता है। इस खोज प्रक्रिया के दौरान उच्च लामा अक्सर केंद्रीय तिब्बत की पवित्र नदी ला-त्सो के पास जाकर ध्यान लगाते हैं।

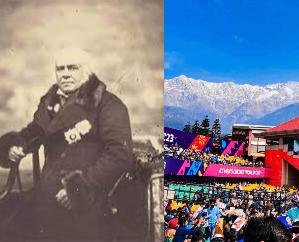

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से न केवल ब्रिटिश राज का इतिहास जुड़ा है बल्कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी शिमला में ही हुई थी। दरअसल, कांग्रेस पार्टी की नींव किसी भारतीय ने न रखकर एक रिटायर्ड अंग्रेज़ अफ़सर ने रखी थी। कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता रिटायर्ड अंग्रेज़ अफ़सर ए.ओ. ह्यूम थे। शिमला में रहते हुए ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। आज उनके निवास स्थान को शीशे वाली कोठी के नाम से भी जाना जाता है, जो उस वक्त रोथनी कैसल के नाम से जानी जाती थी। इसलिए रोथनी कैसल का भारतीय इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। कौन थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मूल रूप से स्कॉटलैंड निवासी, आई.सी.एस. से सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। तब इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं था। कांग्रेस का गठन देश के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि देश के लोगों के लिए नीतियों के निर्माण में मदद मिल सके। थियोसोफिकल सोसाइटी के 17 सदस्यों को साथ लेकर ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी बनाई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कहा यह भी जाता है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफ़रिन (1884–1888) ने पार्टी की स्थापना का समर्थन किया था। ए.ओ. ह्यूम को पार्टी के गठन के कई सालों बाद तक भी पार्टी के संस्थापक के नाम से वंचित रहना पड़ा। 1912 में उनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस ने यह घोषित किया कि ए.ओ. ह्यूम ही इस पार्टी के संस्थापक हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। 1838 में हुआ था रोथनी कैसल का निर्माण शिमला के जाखू मंदिर को जाने वाले रास्ते पर रोथनी कैसल का निर्माण 1838 में हुआ था। बताया जाता है कि पहले सचिव डॉ. कार्टे ने 1843 में यहां शिमला बैंक कॉरपोरेशन का कार्य शुरू किया था। फिर 1851 में यहां से बैंक को शिफ्ट किया गया। उस समय बैंक के ही एक कर्मचारी आर्नल ने इसे खरीद लिया। इसके बाद यहां ए.ओ. ह्यूम ने अपना आशियाना सजाया। 1867 में ह्यूम ने ही इसका नाम रोथनी कैसल रखा था। बताया जाता है कि भारत सरकार के तत्कालीन सचिव ह्यूम के दिमाग में कांग्रेस को बनाने का विचार भी यहीं पर रहते हुए आया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के संबंध में कई महत्वपूर्ण बैठकों का भी यहां आयोजन हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक हुई थी रोथनी कैसल में भारत सरकार के सचिव रहते हुए ए.ओ. ह्यूम को जब कांग्रेस पार्टी बनाने का ख्याल आया तो रोथनी कैसल में ही वायसराय के साथ अलग-अलग मसलों पर बैठकें भी किया करते थे। वायसराय के कई विशिष्ट अतिथि भी तब ए.ओ. ह्यूम के साथ रोथनी हाउस में ही दिन बिताते थे। बताया जाता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने इसी निजी आवास में की थी और यहीं पर पार्टी की पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। ‘अब शीशे वाली कोठी’ के नाम से जाना जाता है शिमला के जाखू स्थित स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज से बस कुछ ही दूरी पर रोथनी कैसल स्थित है। मौजूदा समय में इसे शीशे वाली कोठी के नाम से जाना जाता है। इस एक मंज़िला इमारत के निर्माण में शीशे का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। साथ ही इसके निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। बताया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम के बाद यह लाला छूनामल के वंशजों का आवास रहा है। रोथनी कैसल का अधिग्रहण करना चाहते थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की सियासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह एक बड़ा नाम हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान भी रहा है। वीरभद्र सिंह अपने निजी आवास हॉली लॉज से चंद मीटर की दूरी पर बने रोथनी कैसल का अधिग्रहण करना चाहते थे और इस जगह एक म्यूज़ियम बनाना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को संजोए हुए रोथनी कैसल का अधिग्रहण कर यहाँ म्यूज़ियम बनाने का स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का सपना अधूरा रह गया।

धर्मशाला से करीब 20 किलोमीटर दूर, धौलाधार की तलहटी में बसे खनियारा गांव में स्थित महादेव मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। अघंजर महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों की टोलियां निरंतर पहुंचती हैं। इस स्थान पर 500 वर्षों से बाबा श्री गंगा भारती जी महाराज का अखंड धूणा जल रहा है। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाबा ने तपस्या की थी। यूँ तो इस मंदिर में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन विशेषकर सावन माह और महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ अधिक भीड़ देखने को मिलती है। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना महाभारत कालीन है। दंतकथाओं के अनुसार, खनियारा गांव में महाभारत के वन पर्व में अर्जुन ने भगवान शिव से पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। इसी स्थान पर पांडुपुत्र अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने भोलेनाथ की उपासना करने को कहा। अर्जुन ने यहीं बैठकर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कीं। कहा जाता है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर इसी रास्ते से जाया करते थे और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। चट्टान के नीचे स्थित है प्राचीन शिवलिंग मंदिर के समीप बहने वाली मांझी खड्ड के पास एक चट्टान के नीचे प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहां दूर-दराज़ से श्रद्धालु पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पांडवों ने की थी स्थापना राजपाट त्यागने के बाद वनवास के दौरान अर्जुन ने हिमालय यात्रा करते हुए पुनः इसी स्थान पर गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए। तत्पश्चात पांडवों ने यहां भगवान शिव का मंदिर अघंजर महादेव नाम से निर्मित किया।मंदिर के पुजारियों के अनुसार, 'अघंजर' का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाला..‘अघ’ का अर्थ है पाप, और ‘अंजर’ का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। महाभारत युद्ध में अपने ही गुरुओं, भाइयों और पूर्वजों का संहार करने के पश्चात पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अर्जुन के कहने पर इस स्थान पर भगवान शिव के एक और मंदिर की स्थापना की गई। बाबा गंगा भारती जी का इतिहास प्राचीन ऐतिहासिक अघंजर महादेव का इतिहास बाबा गंगा भारती जी, महाराजा रणजीत सिंह, और पांडुपुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। मंदिर से जुड़ी अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह उदर रोग से पीड़ित थे। जब उन्होंने अपनी व्यथा बाबा गंगा भारती जी को बताई, तो बाबा जी ने तीन चुल्लू पानी पिलाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर महाराजा ने बाबा जी को अपना रेशमी दुशाला भेंट किया।बाबा जी ने वह दुशाला अपने हवन कुंड (धूणे) में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी धूणे से सैकड़ों एक जैसे दुशाले निकालकर बाबा जी ने कहा—"पहचान कर अपना दुशाला उठा लो।" यह चमत्कार देखकर महाराजा चकित रह गए और बाबा जी की शरण में आ गए। इसके पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा जी को मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान की। यही वह स्थान है जहां बाबा गंगा भारती जी ने जीवित समाधि ली थी। आज मंदिर परिसर में बाबा जी का समाधि स्थल भी स्थित है।

देवभूमि हिमाचल के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पहला पड़ाव है श्री रेणुका जी, जिसे भगवान परशुराम की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ स्थित पवित्र रेणुका झील करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और मान्यता है कि इस झील में भगवान परशुराम की माता रेणुका निवास करती हैं। माता रेणुका के नाम पर ही इस झील और स्थान का नाम पड़ा है। मान्यता है कि दशमी से एक दिन पहले माँ रेणुका अपने पुत्र परशुराम से मिलने यहाँ आती हैं। इस दौरान यहाँ उत्सव मनाया जाता है। पवित्र झील के जल में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। आस्था से सराबोर रेणुका मेले का आयोजन पांच दिन तक किया जाता है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और इसे काफी पवित्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि झील भगवान परशुराम की माता रेणुका का स्थायी निवास है, जो सदियों से इसी झील में वास कर रही हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक, रेणुका वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम का जन्म हुआ था। कहते हैं, महर्षि जमदाग्नि और उनकी पत्नी भगवती रेणुका जी ने झील के साथ लगती चोटी तापे का टिब्बा में सदियों तक तपस्या की थी। उस समय इस झील का नाम राम सरोवर होता था। भगवान विष्णु ने इनकी तपस्या से खुश होकर वर दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिसके बाद भगवान परशुराम का जन्म हुआ। पर इसके कई वर्षों बाद सहस्त्रबाहु नाम के एक शक्तिशाली शासक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। दरअसल, महर्षि जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे हासिल करने के लिए उसने महर्षि जमदाग्नि को भी बंधक बना लिया। किंतु महर्षि जमदाग्नि ने यह कहकर गाय देने से इंकार कर दिया कि यह गाय उन्हें भगवान विष्णु ने दी है। ऐसे में वह इस गाय को किसी और को देकर भगवान का भरोसा नहीं तोड़ सकते। इस पर क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी रेणुका जी साथ लगते राम सरोवर में कूद गईं और हमेशा के लिए जल समाधि ले ली। उक्त घटना के वक्त भगवान परशुराम वहाँ नहीं थे, पर बाद में जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। साथ ही तपस्या से पिता को भी नया जीवन दे दिया। परशुराम ने अपनी माता रेणुका से विनती की कि वे झील से बाहर आएं, मगर माँ रेणुका ने कहा कि वे अब हमेशा के लिए इस झील में वास करेंगी, पर वे परशुराम से मिलने साल में एक बार आएंगी। इसके बाद ही झील का नाम रेणुका झील पड़ा और उसी समय से इसकी आकृति भी महिला के आकार में ढल गई। मान्यता है कि दशमी से एक दिन पहले माँ परशुराम से मिलने आती हैं। कोई नहीं माप पाया झील की गहराई: भगवान परशुराम की जन्मभूमि श्री रेणुका जी उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक है। रेणुका जी झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और लगभग तीन किलोमीटर में फैली है। खास बात ये है कि इस झील का आकार स्त्री जैसा है और इसे माता रेणुका की प्रतिछाया माना जाता है। कहते हैं कि कई बार वैज्ञानिकों ने इस झील की गहराई को मापने की कोशिश की, मगर वे इस काम में सफल नहीं हो सके।

आजादी के बाद, साल 1947 से लेकर 1956 तक पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस सोलन में था। ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद सोलन का कैंटोनमेंट एरिया खाली था और वहीं करीब नौ साल पंजाब यूनिवर्सिटी चली। यह क्षेत्र करीब आठ किलोमीटर में फैला था। दरअसल, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में लाहौर में हुई थी और यह ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में खोली गई चौथी यूनिवर्सिटी थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त यूनिवर्सिटी का भी विभाजन हुआ और इसे दो भागों में बाँट दिया गया; यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को कुछ सालों के लिए सोलन के कैंटोनमेंट एरिया में स्थापित किया गया। फिर 1956 से इसे चंडीगढ़ शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया। 1958 से 1960 के बीच में चंडीगढ़ स्थित मौजूदा कैंपस बनकर पूरी तरह तैयार हो रहा था और तब से पंजाब यूनिवर्सिटी इसी कैंपस से चल रही है। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन होने तक पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर रोहतक, शिमला और जालंधर में चलते रहे। वहीं, 1971 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से पहले हिमाचल के कई कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहे।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित जटोली शिव मंदिर को एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1,855 मीटर (करीब 6,086 फीट) की ऊँचाई पर स्थित यह मंदिर अपने स्थापत्य, धार्मिक महत्त्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। स्थान और पहुँच जटोली मंदिर, सोलन शहर से लगभग छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सड़क मार्ग से यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के निकट तक वाहन सुविधा उपलब्ध है। स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस मंदिर की स्थापना का श्रेय श्रीश्री 1008 स्वामी कृष्णा नंद परमहंस महाराज को जाता है, जो वर्ष 1946 में इस क्षेत्र में आए थे। उस समय यह स्थान एक घना जंगल हुआ करता था। परमहंस महाराज को यह स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त प्रतीत हुआ, और उन्होंने यहाँ रहकर साधना आरंभ की। दिन में वह कुंड के पास ध्यान करते और रात को एक गुफा में विश्राम करते थे। समय के साथ स्थानीय लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए परमहंस महाराज ने भगवान शिव की आराधना करते हुए जलधारा के लिए तप किया। कुछ ही समय बाद मंदिर परिसर में एक जलधारा फूट पड़ी, जो आज भी 'शिव कुंड' के रूप में निरंतर बहती है। निर्माण और वास्तुकला जटोली शिव मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 1980 में प्रारंभ हुआ। इसे दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। मंदिर के निर्माण में लगभग 33 वर्ष का समय लगा और इसे वर्ष 2013 में आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। मंदिर की शिखर ऊँचाई लगभग 122 फीट है, जिससे यह एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर माना जाता है। निर्माण कार्य में पारंपरिक पत्थरों, लकड़ी और आधुनिक तकनीकों का समन्वय किया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों और स्तंभों पर बारीक नक्काशी की गई है, जो इसकी शिल्पकला की श्रेष्ठता को दर्शाती है। मंदिर की विशेषताएँ तीन मंजिला संरचना: मंदिर तीन स्तरों पर बना है। प्रथम तल पर शिवलिंग और जल कुंड, द्वितीय तल पर ध्यान कक्ष, और तृतीय तल पर मुख्य शिखर स्थित है। शिव कुंड: परिसर में मौजूद जलधारा से निर्मित यह कुंड एक प्रमुख आकर्षण है। इसका पानी साल भर बहता रहता है और इसे पवित्र माना जाता है। आसपास का वातावरण: मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों और देवदार के वृक्षों से घिरा है, जो इसे एक शांत और ध्यानयोग्य स्थल बनाता है। धार्मिक आयोजन: महाशिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य शिवोत्सवों पर यहाँ विशेष पूजा-अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। वर्तमान स्थिति और सामाजिक योगदान आज जटोली मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यह न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया जाता है। मंदिर परिसर में जल, स्वच्छता और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था की गई है।

जब शहरों की चकाचौंध थमती है, और प्रकृति अपने मौन संगीत में लिपटी होती है, तब हिमाचल के शांत और ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र वह ख़ामोश मंच बन जाते हैं जहाँ रात का आसमान खुलकर अपनी कहानियाँ कहता है। टिमटिमाते तारे, आकाशगंगा की चमकती धाराएँ और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य, ये सब कुछ खुली आँखों से देखने का सौभाग्य बहुत कम जगहों पर मिलता है, और हिमाचल उनमें सबसे ऊपर है। देवभूमि अब ‘स्टारगैज़िंग’ यानी तारों को निहारने की अद्भुत कला के लिए खगोल प्रेमियों का नया तीर्थ बन रहा है। यहाँ की पर्वतीय रातें सिर्फ ठंडी नहीं होतीं, वे ब्रह्मांड का खुला द्वार बन जाती हैं। यही नहीं, स्पीति घाटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स (Indian Institute of Astrophysics – IIA) ने अंतरिक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में मान्यता दी है। यह घाटी खगोलीय वेधशाला के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ की मौसम की स्थिति, उच्च ऊँचाई और कम प्रदूषण वाले वातावरण के कारण आकाश को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्टारगैज़िंग, यानी तारों को ध्यानपूर्वक देखना और उनका अनुभव लेना, केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। इसमें हम तारों की चाल, उनके समूहों, आकाशगंगा और ग्रहों का अवलोकन करते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल ब्रह्मांड को देखने, बल्कि उसमें अपनी जगह को समझने का अवसर देती है। आजकल स्टारगैज़िंग को खगोल पर्यटन (Astro Tourism) के रूप में बढ़ावा मिल रहा है, जहाँ लोग रातभर खुले आसमान के नीचे तारे देखना, उन्हें कैमरे में क़ैद करना और ब्रह्मांड से जुड़ना पसंद कर रहे हैं। स्पीति: जहाँ रातें सितारों से बातें करती हैं लाहौल-स्पीति ज़िला, विशेषकर काजा, हिक्किम, लांगज़ा और किब्बर जैसे गाँव, आज देश-विदेश के खगोलप्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इन गाँवों की ख़ासियत है .. वातावरण की नमी लगभग शून्य होना, अत्यधिक ऊँचाई और नगण्य प्रकाश प्रदूषण। ऐसे में यहाँ का आसमान रात के समय आकाशगंगा (Milky Way), प्लेइडीज़, ओरायन बेल्ट और कभी-कभी उल्कापिंडों (shooting stars) से सजा नज़र आता है। हिक्किम का डाकघर, जो दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है, अब ‘स्टारगैज़िंग पोस्ट’ के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। चंद्रताल: ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करती झील समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊँचाई पर बसी चंद्रताल झील, अपने अर्धचंद्राकार आकार और दर्पण-सी शांति के कारण प्रसिद्ध है। रात को जब पूरा ब्रह्मांड इस झील की सतह पर प्रतिबिंबित होता है, तो वह दृश्य अविस्मरणीय होता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, लेकिन सितारों से कनेक्शन की ऐसी स्थायी रेखा बनती है, जो हर स्क्रीन से कहीं ज़्यादा गहरी और शुद्ध होती है। छितकुल और ट्रियुंड: जहाँ तारे ज़मीन से उतरते हैं किन्नौर का छितकुल — यानी भारत का आख़िरी गाँव — अब स्टारगैज़िंग के लिए एक शांत और सुंदर विकल्प बनकर उभरा है। यहाँ के खुले मैदानों से आकाशगंगा को निहारना आत्मा के लिए ध्यान जैसा अनुभव देता है। वहीं धर्मशाला के पास ट्रियुंड ट्रेकिंग पॉइंट पर अगर आप एक रात टेंट में बिताएँ, तो आपको तारे ज़मीन पर उतरते हुए महसूस होंगे। इसके अलावा, नाको (किन्नौर), करज़ोक (त्सो मोरीरी के पास), केलांग (लाहौल), भरमौर (चंबा), और रोहतांग दर्रे के आसपास के क्षेत्र भी स्टारगैज़िंग के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में ट्रैकिंग और खगोल पर्यटन को जोड़कर स्थानीय लोगों ने ‘एस्ट्रो होमस्टे’ जैसी पहल भी शुरू की है। स्टारगैज़िंग के लिए एक स्पष्ट रात, बिना चाँद की रातें (अमावस्या), ऊँचाई वाला क्षेत्र, कम रोशनी वाला वातावरण, और अधीरता से दूर एक शांत मन बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग स्टार मैप ऐप्स या दूरबीन का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ बस खुली आँखों से इस अलौकिक दृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहते हैं। हिमाचल में इसका आदर्श समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। स्टारगैज़िंग ने खोले रोज़गार के द्वार घाटी और आसपास के इलाक़ों में स्टारगैज़िंग रोज़गार का ज़रिया बनता जा रहा है। जैसे-जैसे स्टारगैज़िंग डॉक्यूमेंट्री और प्रोफेशनल टाइमलैप्स वीडियो की माँग बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्थानीय लोगों की भूमिका भी अहम होती जा रही है। एक पेशेवर खगोलीय वीडियो शूट की क़ीमत लाखों में होती है। इसमें हाई-एंड कैमरा, ड्रोन, लोकेशन शूट, टीम खर्च और एडिटिंग शामिल होते हैं। अब बाहरी शूटिंग टीमें जब इन दूरदराज़ घाटियों में आती हैं, तो स्थानीय लोग उन्हें गाइड, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर, होमस्टे और खानपान की सेवाएँ देते हैं। इससे उनकी आमदनी में सीधा इज़ाफा हो रहा है।

"डगशाई जेल की दीवारें मानो आज भी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी कह रही हों। जेल में बनी कालकोठरी बेहद भयानक है, यहाँ का घुप अंधेरा आज भी शरीर में सिरहन ला देता है। ब्रिटिश शासन में इस जेल में न जाने कितने कैदियों को प्रताड़ित किया जाता था। न जाने कितने आज़ादी के मतवालों को यहाँ अमानवीय दंड दिए गए। यहाँ कैदियों के माथे को गर्म सलाखों से दागा जाता था। इसलिए इसे 'दाग-ए-शाही' सज़ा कहा जाता था। 'दाग-ए-शाही' नाम से ही दागशाई नाम की उत्पत्ति हुई और फिर इसे डगशाई कहा जाने लगा।" हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले की डगशाई जेल के साथ एक अनूठा इतिहास जुड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस जेल में दो दिन बिताए थे। गांधी आयरिश नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद आयरिश कैदियों से मिलने आए थे। गांधीजी की यात्रा के दौरान अंग्रेजों ने उनके रहने की व्यवस्था कैंटोनमेंट इलाके में की थी, लेकिन उन्होंने डगशाई जेल में ही रहने की मांग की थी। दिलचस्प बात ये है कि बापू के हत्यारे गोडसे इस जेल का आख़िरी कैदी था। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को शिमला में ट्रायल के दौरान डगशाई जेल लाया गया था। गोडसे को जेल के मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार के बगल वाली कोठरी नंबर छह में रखा गया था, जहाँ आज भी दीवार पर गोडसे की फोटो टंगी हुई है। डगशाई जेल अब म्यूज़ियम बन गई है। महात्मा गांधी जिस कोठरी में रुके थे, वहाँ आज भी गांधीजी की एक तस्वीर, एक चरखा और एक गद्दा रखा हुआ है। आज भी हज़ारों लोग इस जेल को देखने आते हैं। जेल म्यूज़ियम में घूमने से आज़ादी से पहले के काले इतिहास को क़रीब से जाना जा सकता है। ब्रिटिश शासन में इस जेल में कैदी को जेल की कोठरी के दो दरवाज़ों के बीच खड़ा किया जाता था। दोनों दरवाज़ों को बंद करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता था कि कैदी कई घंटों तक बिना आराम किए इन दो दरवाज़ों के बीच रहे। इस जेल में कैदी का एक कार्ड भी बनाया जाता था। इस कार्ड में कैदी का पूरा विवरण लिखा होता था, जिसमें उसका नाम, रंग, देश, अपराध, कारावास की अवधि और फ़ैसले की तारीख़ शामिल होती थी।

"जब भी भारत के लोग राष्ट्रगान की धुन सुनकर सावधान खड़े होते हैं, तो हमें इसे कलमबद्ध करने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर ज़ेहन में आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हमारे राष्ट्रगान 'जन गण मन...' की धुन हिमाचल प्रदेश में जन्मे एक गोरखा राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। ये हर हिमाचली के लिए गौरव का संदर्भ है।" "आज़ादी के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में INA (इंडियन नेशनल आर्मी) के ऑर्केस्ट्रा ने लाल क़िले पर 'शुभ सुख चैन की बरखा बरसे...' गीत की धुन बजाई थी।" नेता जी ने दिया था अपना वायलिन आज़ाद हिंद फ़ौज में रहते हुए जब कैप्टन राम सिंह की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहली बार मुलाक़ात हुई, तो उन्होंने उनके सम्मान में मुमताज़ हुसैन के लिखे एक गीत को अपनी धुन देकर तैयार किया। ये गीत था... 'सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए'। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना पसंदीदा वायलिन उपहार में दिया और राम सिंह को ये ज़िम्मेदारी दी कि वह ऐसे गीत बनाएं जो उनकी सेना का हौसला बनाए रखें और देशवासियों के दिलों में जोश भर दें। 2002 में हुआ देहांत, हिमाचल में उपेक्षित और गुमनाम सेना से रिटायरमेंट के बाद यूपी सरकार ने सम्मान के तौर पर उन्हें पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैप्टन राम सिंह को आजीवन लखनऊ में ही रहने के लिए बंगला आवंटित किया था। 2002 में कैप्टन राम सिंह ने लखनऊ में ही अंतिम सांस ली। पर ये विडंबना का विषय है कि आज मौजूदा वक्त में राष्ट्रगान की धुन के रचयिता अपने ही प्रदेश हिमाचल में उपेक्षित और गुमनाम हैं।

स्पीति की बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों के बीच बसा हुआ काकती एक ऐसा गांव है, जो न सिर्फ अपनी असाधारण भौगोलिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अस्तित्व का एक दिलचस्प और अनूठा पहलू है। यह गांव सिर्फ एक घर का है, और यह तथ्य इस गांव की पहचान बन चुका है। काजा पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह गांव काजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर और 22 घुमावदार मोड़ों के पार स्थित है। एक अद्भुत और आकर्षक जगह है, जो पूरी तरह से एक परिवार की संरचना में समाहित है। हालाँकि कागज़ों में यह गांव 15 बीघा में फैला है। काकती गांव का दिल उस एक घर में बसा हुआ है, जो लगभग 300 साल पुराना है। आज भी, इस घर में छेरिंग नामग्याल का परिवार निवास करता है, जो इस परिवार के पांचवी पीढ़ी है और इस गांव की देखभाल कर रहे हैं। काकती के इस घर की बनावट हिमालय की पारंपरिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह घर मिट्टी और पत्थर से बना पारंपरिक मड हाउस है, जो लगभग 300 साल पुराना है। मड हाउस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में काफी आरामदायक रहता है। सर्दियों में यह घर अंदर से गरम रहता है और गर्मियों में ठंडा। हिमालय की कठोर सर्दी में घर को गर्म रखने के लिए छेरिंग और उनके परिवार सदस्य लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही सर्दियों के लिए लकड़ी जमा कर लेते हैं और घर को गर्म रखने के लिए उसे जलाते हैं। इसके अलावा, घर के भीतर राशन का पर्याप्त भंडारण किया जाता है, ताकि सर्दी में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री की कमी न हो। मिट्टी के घर की संरचना इतनी मजबूत है कि यह आसानी से मरम्मत भी की जा सकती है। समय-समय पर इसे नवीनीकरण किया जाता है, ताकि घर की दीवारें और छतें सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहें। घर का डिज़ाइन मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप है और इसे सर्दी और गर्मी दोनों में आरामदायक बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। छेरिंग नामग्याल कहते हैं, “उनके पूर्वजों ने इस घर को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि यह ठंडे और गर्म मौसम में दोनों में आरामदायक रहे। हमारे लिए यह घर केवल एक आश्रय नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है।" पूर्वज रहते थे चट्टान के नीचे काकती गांव में नामग्याल के घर से कुछ दूरी पर एक सुरंग है , जो लगभग 300 साल पुरानी है। सुरंग उस समय की जीवनशैली की गवाह है, जब इस परिवार का कोई अन्य आवासीय स्थान नहीं था। यह सुरंग न केवल एक शरण स्थल थी, बल्कि परिवार के लिए यह एक जीवन रक्षक स्थान भी साबित हुई थी। हिमालय की कठोर सर्दियों में, जब तापमान -25 डिग्री तक गिर जाता था, तो परिवार के सदस्य यहां आकर शरण लेते थे। सुरंग के अंदर आग जलाकर ठंड से बचाव किया जाता था, और अनाज का भंडारण भी यहीं किया जाता था, ताकि विपरीत मौसम में खाने-पीने की कोई कमी न हो। आज भी अनाज स्टोर करने के साक्ष्य यहाँ मौजूद है। आज भी इस सुरंग में पूजा करने के निशान और धार्मिक उपकरण मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थान सिर्फ एक शरण नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल भी था। समय के साथ, घर बनने के बाद भी इस सुरंग को संरक्षित किया गया है, और यह परिवार के इतिहास, परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा बनी हुई है। स्नो लैपर्ड से डरना क्या काकती के आसपास हिमालयी बाघ या स्नो लेपर्ड (Snow Leopard) का आना-जाना रहता है। इन जंगली जानवरों की आवाजाही इस क्षेत्र में सामान्य बात है, लेकिन छेरिंग नामग्याल और उनका परिवार इन खतरों से बिलकुल नहीं डरते। छेरिंग कहते हैं, "यह हमारा घर है, हम यहाँ जन्मे हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। जानवरों से क्या डरना। यह साहस और धैर्य इस परिवार की हिमालय की कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की अद्भुत क्षमता को दिखाता है। इस घर और परिवार का साहस हिमालय की कठिनाइयों के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। आधुनिकता से लैस एक घर काकती में सिर्फ एक ही घर है, बावजूद इसके यह आधुनिकता से भी लैस है। भारत सरकार ने इस दूर-दराज़ और कठिन इलाके में सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। BSNL द्वारा 4G मोबाइल नेटवर्क टावर भी यहाँ लगाया गया है, जिससे परिवार और आसपास के लोग इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। छेरिंग कहते हैं, "पहले खबरें हमारे पास हफ्तों बाद आती थीं, अब इंटरनेट और मोबाइल से हम डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं। दुनिया में हो क्या रहा है हमको पता चल जाता है। " काश कोई और परिवार होता ! काकती में सिर्फ एक ही घर है, लेकिन छेरिंग नामग्याल और उनका परिवार चाहते हैं कि यहां एक और घर हो, ताकि उनका परिवार एक साथ रह सके। वे कहते हैं, "हमारा परिवार छोटा है। अगर एक और घर होता तो हम साथ रहते, खुश रहते और एक-दूसरे का सहारा होते। पहाड़ों की इस कठिन ज़िंदगी में साथ होना बहुत जरूरी है। बचपन में कोई आसपास नहीं होता था तो दिन नहीं कटते थे धीरे धीरे आदत बन गयी और अब तो हम बूढ़े भी हो गए। "

ब्रिटिशों की समर कैपिटल रहे शिमला में कई ऐतिहासिक इमारतें और स्थान है। इन्हीं स्थानों में एक स्थान है रिज मैदान का टका बेंच है। इस स्थान का नाम टका बेंच पड़ने की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान शिमला के रिज मैदान और मालरोड सहित कई स्थानों में अश्वेत लोगों का प्रवेश वर्जित था। रिज मैदान के ऊपर एक बेंच हुआ करती थी, जहां अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के बैठने पर एक टका लिया जाता था। इसी कारण आगे चल कर इस स्थान का नाम टका बेंच के नाम से मशहूर हो गया। टका बेंच कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शिमला की सर्द हवाओं और हल्की बर्फबारी के बीच इसी टका बेंच से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। साथ ही कई मुख्यमंत्री और मंत्री भी यहीं से अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके है।

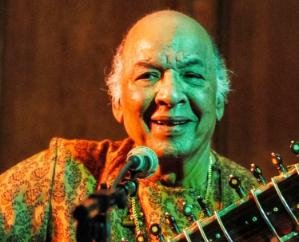

सिर्फ 1 रुपये प्रति वर्ष की राजसी राशि पर डॉ परमार ने करवाया था उपलब्ध हिन्दुस्तान के सबसे उम्दा सितार वादकों में शुमार उस्ताद विलायत खान का शिमला से एक अटूट नाता रहा है। 1960 के दशक के मध्य में, वे राजा पदमजीत सिंह के मेहमान के रूप में शिमला आए थे। उस्ताद विलायत खान कुछ वक्त स्ट्रॉबेरी हिल में रहे और फिर उन्होंने छोटा शिमला में ऐरा होल्मे कॉटेज किराए पर लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ वाईएस परमार को इल्म था कि उस्ताद विलायत खान सरीखे कलाकार का शिमला में यूँ रहना कितना ख़ास था, सो उन्होंने उस्ताद को शिमला में रहने के लिए मनाने का फैसला किया। तब उन्हें जुब्बल के राजा के महलों में से एक, परिमहल, किराए पर उपलब्ध करवाया गया, वो भी सिर्फ 1 रुपये प्रति वर्ष की राजसी राशि पर। हिमाचल के साथ उनका एक और जुड़ाव था। दरअसल उनके नाम उस्ताद बंदे हसन खान कुछ सालों तक नाहन में दरबारी संगीतकार थे। उनके पिता के जल्दी देहांत के बाद उन्होंने अपने नाना और मामा से सितार बजाना सीखा था। कहते है उस्ताद विलायत खान पोकर खेलने के शौक़ीन थे। फुर्सत में वे अपने दोस्तों के साथ संगीत और पोकर का आनंद लेते।शिमला के पुराने लोगों को उनकी कोबाल्ट-नीली मर्सिडीज अब भी याद है , जो अफ़गानिस्तान के राजा ने उन्हें उपहार में दी थी। उस दौरान कई शिष्य उनसे संगीत सीखने के लिए शिमला आते थे। कहते है उस दौरे में बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार पंडित समता प्रसाद भी शिमला आए थे और आइरा होल्मे कॉटेज में उस्ताद विलायत खान के पास रुके थे। उस्ताद विलायत खान 1960 के दशक के अंत में कुछ वर्षों तक शिमला में ही रहे। तदोपरांत पारिवारिक कारणों से वे देहरादून और फिर अमेरिका जा बसे। जाते समय सिर्फ 1 रुपये प्रति वर्ष की राजसी राशि पर मिला परिमहल उन्होंने हिमाचल सरकार को लौटा दिया। अद्भुत है परिमहल, अब यहाँ सरकारी कार्यालय है जिस परिमहल में उस्ताद विलायत खान रहते थे उसका संबंध जुब्बल के तत्कालीन शासकों से है। यह महल क्योंथल राज्य के पूर्व राज्य का हिस्सा रहा और जुब्बल रियासत के तत्कालीन शासकों के अंतर्गत आता था। ऐसा माना जाता है कि यह रानी का निवास स्थान हुआ करता था। कसुम्पटी से आगे स्थित, यह अद्भुत संपत्ति अपने आप में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इस खूबसूरत ईमारत को धज्जी दीवार से बनाया गया है। फर्श से लेकर दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों तक, इस इमारत में अधिकतर लकड़ी का काम किया गया है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस महल से पहाड़ों का अद्भुत 360 डिग्री का नज़ारा दिखाई देता था। 1979 में जिला सोलन के कसौली से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान को यहां स्थानांतरित किया गया था, तब से यह इमारत स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। आज, अधिकांश लोग इस ईमारत की भव्यता और इतिहास को भूल चुके हैं। ठुकरा दिए थे पद्मश्री और पद्मविभूषण सम्मान उस्ताद विलायत खान भारत के पहले संगीतकार थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद इंग्लैंड जाकर संगीत पेश किया था । विलायत ख़ाँ ने सितार वादन की अपनी अलग शैली, गायकी शैली, विकसित की थी जिसमें श्रोताओं पर गायन का अहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फ़ख़रूद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ़ताब-ए-सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पानेवाले वे एकमात्र सितारवादक थे। उस्ताद विलायत खाँ ने 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्मविभूषण सम्मान ये कहते हुए ठुकरा दिए थे कि भारत सरकार ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान का समुचित सम्मान नहीं किया।

ब्रिटिश हुकूमत के दौरान शिमला हिंदुस्तान की समर कैपिटल थी और कई महत्वपूर्ण महकमे इसी शहर से चलते थे। शिमला की पुरानी इमारतें आज भी इसकी गवाह है। ऐसी ही एक इमारत में आज इंडियन आर्मी ट्रेंनिंग कमांड है, और ये वही इमारत है, जहां कभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मुख्यालय था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जीत की लिए इसी इमारत में रणनीतियां तैयार की जाती थी, यहाँ की दीवारें आज भी इसकी गवाह है। दरअसल साल 1864 से साल 1939 तक भारतीय सेना का मुख्यालय शिमला में था। तब कमांडर-इन-चीफ के अतिरिक्त सेना और सिविल प्रतिष्ठानों के दफ्तरों को स्थापित करने के लिए यहां ईंट, लोहे और कंक्रीट से यह मज़बूत ढांचे को खड़ा किया था। यह निर्माण रिचर्डसन और कुडास फर्म ने सितंबर 1882 से मार्च 1885 के बीच किया और इसे लंदन के पीबॉडी भवनों के डिज़ाइन पर ही बनाया गया था। सरकारी प्रेस और मेसोनिक हॉल भी यहीं बनाए गए थे। उस वक्त कमांडर-इन-चीफ का दफ्तर सबसे ऊपरी ब्लॉक में था और प्रथम और द्वितिय विश्व युद्ध के दौरान सभी ऑपरेशनों की योजना इन्हीं दफ्तरों में बनती थी। सात ऑपरेशनल कमानों में से एक है शिमला आरट्रैक आजादी के बाद भारतीय सेना की पश्चिमी कमान बनाई गई और साल 1954 से साल 1985 तक इन्हीं भवनों में इसका मुख्यालय रहा। साल 1965 और साल 1971 में भारत-पाक युद्धों की योजना भी यहीं बनी। फिर 1985 में जब पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। तदोपरांत 1991 में महु में स्थापित हुए आर्मी ट्रेनिंग कमांड साल 1993 में शिमला के लिए ट्रांसफर कर दी गई और तब से यह मुख्यालय इन्हीं भवनों में स्थापित ह। सेना के सात ऑपरेशनल कमानों में से एक, आरट्रैक भारतीय सेना के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा है।

शर्तों के साथ कोटि के राजा ने लीज़ पर दिया था 'दि रिट्रीट' हिमाचल की राजधानी शिमला के मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास ‘दि रिट्रीट’ को पूर्व में प्रेजिडेंशियल रिट्रीट कहा जाता था। वर्ष 1850 में इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण हुआ था। इसे लॉर्ड विलियम ने कोटि के राजा से लीज़ पर लिया था, लेकिन राजा ने लीज़ पर देने से पहले कुछ दिलचस्प शर्तें रखी थीं। इन शर्तों में कहा गया था कि शिमला और मशोबरा गांव से दो सड़कें आम जनता के लिए खुली रहेंगी, यहाँ कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी भी मवेशी को मारा नहीं जाएगा। लीज़ पर देने के कुछ साल बाद, 1886 में कोटि के राजा ने यह भवन वापस ले लिया। लेकिन 1895 में तत्कालीन वायसराय ने इस भवन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। उस समय वायसराय यहां सप्ताहांत और छुट्टियां बिताने आया करते थे। देश की आज़ादी के बाद इस भवन को राष्ट्रपति निवास के रूप में तब्दील कर दिया गया। देवदार के पेड़ों से घिरे इस आलीशान भवन का समृद्ध इतिहास रहा है। निर्माण के लगभग 175 साल बाद भी इस इमारत की चमक लोगों को आकर्षित करती है। राष्ट्रपति भवन में पहले आम लोगों की आवाजाही पर रोक थी, लेकिन 23 अप्रैल 2023 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। भारतीय नागरिक ₹50 और विदेशी नागरिक ₹250 शुल्क देकर राष्ट्रपति भवन का दीदार कर सकते हैं। यहां लोग राष्ट्रपति के जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ, डाइनिंग हॉल, बगीचे, ट्यूलिप गार्डन, सजावटी फूल और अन्य कलाकृतियाँ देख सकते हैं।

लोक रंगमंच हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। नृत्य, गायन, संगीत की तरह ही, लोकनाट्य के बगैर भी यहाँ मेले - त्यौहार पूर्ण नहीं होते। अलबत्ता बदलते वक्त ने लोकनाट्य की कई विधाओं को कुछ हद तक अप्रचलित किया हो, पर अब भी लोकनाट्य हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। ये लोकनाट्य इतिहास, धर्म, संस्कृति और किंवदंतियों पर आधारित हैं। ठोडा ठोडा हिमाचल प्रदेश की युद्ध परंपरा से जुड़ा लोकनाट्य है, जो जिला शिमला, सिरमौर तथा सोलन में नाटी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये महाभारत युद्ध की याद ताजा करता है। यह खेल बैशाखी के दिन से लेकर श्रावण के अंत तक ग्राम देवता मंदिर के सामने खुले आंगन या समतल खुले स्थानों पर खेला जाता है। स्थानीय जनुश्रुति के अनुसार कौरवों की संख्या सौ नहीं साठ थी, इसलिए उन साठ की संतान को शाठा कहते है। पाण्डव पांच ही थे उनके वंशज पाठा या पाशा कहलाते है। शाठी लोग पाशी को खेल के लिये बुलाते थे तो दोनों दल अपने आराध्य देवता की पूजा के पश्चात् फारसो, डंडों, गडासों, धनुष–बाण और तलवारों से आपस में ठोडा खेल खेलते है। बांठडा लोकनाट्य बांठडा का प्रचलन मण्डी तथा उससे लगते क्षेत्रों में है। एक दौर में बांठडा राजमहलों का लोकनाट्य था । शिव, गणपति और सरस्वती की पूजा के साथ बांठडा का आरम्भ होता है, फिर स्थानीय देवता की अराधना की जाती है। इसमें रांझू–फूलमू, कुंजू–चंचलों, राजा–गद्दन आदि की लोक कथाएं भी की जाती है । इसके अतिरिक्त बांठडे में लोकनाट्य जैसे– राजा हरिश्चंद्र, शिव-पार्वती, पूर्ण भक्त इत्यादि भी प्रस्तुत किए जाते है। हरण हरण नृत्य चम्बा में हरणातर, किन्नौर में हौरिंगफों और कुल्लू में होरण के नाम से जाना जाता है। इस लोक नाट्य के दो पक्ष होते है, एक नृत्य पक्ष और दूसरा स्वांग पक्ष। नृत्य में तीन पात्र, हरण, बूढ़ी और कान्ह अपने पारंपरिक वेश भूषा में हिरण का रूप तैयार करके खलिहान में नृत्य करते है। नृत्य के उपरांत स्वागीं पक्ष प्रवेश करता है जो कि स्वागीं मुंह पर कई रंग और कई प्रकार के मुखौटे पहने होते हैं। ढोल नगाडे आदि धुनों पर सामाजिक परिवेश में घटित घटनाओं, समस्याओं सामाजिक बुराईयों तथा हास्य व्यंग्यों को जोड़ कर लोगों का मनोरंजन करते है। भगत भगत लोक नाट्य का प्रचलन विशेषकर कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जनपद में है। भगत के निर्देशक को गुरू जी और अन्य कलाकारों को भगतिए कहा जाता है। इस नाटक में स्त्री का अभिनय भी पुरूष ही करता है। भगत में गुरूजी पहले अलाव के इर्द -गिर्द घूमता हुआ अग्नि देवता का पूजन करता है और श्री कृष्ण के लीला-गान इसका मुख्य विषय होते है। भगत में एक पात्र को कृष्ण बनाया जाता है और चार- पांच सखियां बनायी जाती हैं। फिर इस में हंसी मजाक इत्यादि करके लोगों का मनोरंजन किया जाता है । करियाला करियाला हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित लोक नाट्य है जिसका मंचन सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में वर्ष भर किया जाता है। किसी मंच पर नहीं , अपितु त्यौहारों, मेलों, अनुष्ठानों, देवताओं के जागरण पर खुले प्रांगण में करियाला होता है। इस में खुले स्थान पर लकड़ियां इक्कठा करके अलाव जलाकर उसके चारों ओर लोग खडे हाते है, जिसे अखाड़ा भी कहते है। एक किनारे पर ढोलक, खंजरी, दमामटा, चिमटा, बांसुरी और नगाडा आदि वाद्ययंत्र लिए बंजतरी बैठ जाते है। चंदरौली करियाला का प्रमुख पात्र यह स्त्री वेशभूषा पहने पुरूष ही होती है। बजंतरियों द्वारा बधाई ताल बजते ही चंदरौली प्रवेश करती है। चंदरौली अपना अलाव का पूरा फेरा पूरा करने के उपरांत चारों दिशाओं से तीन-चार साधु अलख जगाते हुए मंच पर आतें है। इन साधुओं द्वारा समाज के ज्वलंत मुद्दों अंधविश्वासों, ज्ञानी-ध्यानी, मुनि- तपस्वी तथा तंत्र-मंत्र की बातों से लोगों का हास्य व्यंग्यों से मनोरंजन करते है । बरलाज लोक नाट्य बरलाज मूल रूप से गीति काव्य नाट्य है। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में कार्तिक की अमावस्या बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाई जाती है। बरलाज लोकनाट्य सोलन व सिरमौर में रामायण के प्रसंगों सहित प्रस्तुत किया जाता है। दीपावली के आस-पास देवताओं के मन्दिरों में मेले लगते हैं। रात को मन्दिर के सामने खुले आंगन/ मैदान में लकड़ियों के ढेर लगाकर गीट्ठा (घियाना) जलाया जाता है । सबसे पहले खेल के आरम्भ होते ही गीठे के चारो ओर देवता के वाद्य यंत्रों की धुनों में परिक्रमा की जाती है। देवता के चेला को खेल आती है और लोगों को चावल के दाने बांटता है। तब रामायण के अनेक प्रसंग प्रस्तुत किये जाते हैं । हनुमान से सम्बन्धित दृश्य को हणु, लक्ष्मण, सीता के प्रसंग दो-तीन कलाकार स्थानीय भाषा में प्रसंग गाकर प्रस्तुत करते हैं ।

जब भी राष्ट्र पर संकट आया वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के शौर्यवीरों ने नया इतिहास लिख दिया। ये बेहद गौरव का संदर्भ है कि देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान 'परमवीर चक्र, अब तक महज 21 वीर सपूतों को प्राप्त हुआ है, और इनमें हिमाचल के चार योद्धा शामिल है। वीरता और देश भक्ति का जज्बा यहाँ के हवा -पानी में घुला है और हर साल हजारों हिमाचल युवा सेना में भर्ती होते है। हिमाचल के हर जिले, हर हिस्से, हर गांव में युवाओं में सेना भर्ती को लेकर एक सा जूनून और जोश दिखता है। वीरों का ऐसा ही एक गांव जिला सिरमौर की शिलाई तहसील में स्थित जास्वी गांव है , जो वीरता और जज्बे की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। इस छोटे से गांव में 48 घर हैं और करीब 800 की आबादी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां के हर घर से कोई न कोई भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है, या दे चूका है। जास्वी गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनूठी परंपरा और वीरता के कारण भी चर्चा में रहता है। जास्वी गांव ने हर घर से एक फौजी की परंपरा को जीवित रखा है और इसे गर्व के साथ आगे बढ़ाया है। जास्वी गांव में वर्तमान में 30 जवान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां के लोग मानते हैं कि हर घर से एक जवान सेना में होना चाहिए। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इनका एक नैतिक कर्तव्य बन चुका है। जब भी सेना को आवश्यकता होती है, इस गांव के युवा सीमाओं पर तैनात होने के लिए तैयार रहते हैं। गांव के लोग बताते है कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे गांव से हर घर में एक जवान है। यह परंपरा हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। जब भी मातृभूमि को आवश्यकता होती है, हम सीमाओं पर डटे रहते हैं। जास्वी गांव के अधिकांश लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहां के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होना एक सपना बन चुका है। यहां के लोग मानते हैं कि देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता और यही कारण है कि यहां के युवा सेना में भर्ती होने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। इस गांव की प्रधान चमेली जस्टा बताती हैं कि- "हमारे गांव से अब तक कई लोग सेना में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में 30 युवा सेना में हैं, और हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा गांव देश की सेवा में अपनी भागीदारी निभा रहा है। यहां के लोगों में यह भावना समाई हुई है कि हर घर से एक जवान सेना में तैनात हो, ताकि हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हो।" जास्वी गांव के जस्टा परिवार के बारे में कहा जाता है कि इस परिवार के अधिकांश सदस्य सेना में हैं। अत्तर जस्टा बताते हैं, “हमारे परिवार में पांच भाई सेना में हैं, जिनमें से तीन सगे भाई (प्रकाश, विक्रम और मनोज) हैं, और दो चचेरे भाई हैं। मैं खुद भी सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश भर्ती नहीं हो सका।” उनका कहना है कि “हमारे लिए सेना में भर्ती होना सबसे बड़ा सम्मान है और यह सम्मान हम अपने परिवार और गांव के लिए हर हाल में निभाना चाहते हैं। जास्वी गांव की यह वीरता सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव अपने बलिदान, निष्ठा, और देशभक्ति की कहानी बयां करता है।

हिमाचल में कई दिलचस्प लोककथाएं प्रचलित है, जो जीवन के हर पहलु को छूती है। काफल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध फल है, जो अपनी मीठी और खट्टी-मीठी स्वाद के लिए जाना जाता है। काफल से जुडी एक रोचक लोककथा बेहद लोकप्रिय हैं। एक गांव में एक निर्धन महिला अपनी 6-7 साल की बेटी के साथ रहती थी। किसी तरह वो दोनों अपना गुजर बसर करते। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गयी और घास के साथ काफल फल तोड़ के लायी। बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। इसके बाद उसने काफल एक टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतज़ार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठा कर देखती और काफल के खट्टे-मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती, लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठा कर नहीं चखा। जब माँ लौटकर आई तो बच्ची दौड़ के माँ के पास गई, और केहनी लगी 'माँ अब काफल खाएं ?' पर जब महिला ने काफल की टोकरी निकाली, तो उसे फल कम लगे। दरअसल काफल सुख चुके थे और महिला इसे समझ नहीं पाई। बगैर सोचे समझे उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बच्ची के सर पे जोर का प्रहार कर दिया। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गयी और उसके प्राण पखेरू उड़ गए। ”मैंने नहीं चखे माँ” कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। महिला का क्षणिक आवेग उतरा तो उसके होश उड़ गए। अपनी बच्ची को गोद में ले कर वह प्रलाप करने लगी। उस दुखियारी का एक मात्र सहारा उसने अपने ही हाथ से खत्म कर दिया था , और वो भी तुच्छ काफल की खातिर। आखिर उसी बेटी के लिये तो वो काफल लाई थी, तो क्या हुआ था जो उसने थोड़े खा लिए थे। विलाप करते हुए उसने उठा कर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वह रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्मी से काफल कुम्हला कर थोड़े कम हो गए थे, पर रात भर बाहर ठंडी व नर्म हवा में रहने से वे सुबह फिर से खिल गए और टोकरी भर गई। अब माँ की समझ में आया थी कि उसकी बेटी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। रोते बिलखते हुए उसने भी प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि वे दोनों मां - बेटी मर के पक्षी बन गए। कहा जाता है कि वह घुघुती पक्षी बनकर लौट आये, जो आज भी अपनी आवाज से काफल की लोककथा सुनाते है। जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है ”काफल पाको ,मैं नी चाखो ” (काफल पके हैं, पर मैंने नहीं चखे हैं) और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है “पुर पुतई पूरपूर ” (पूरे हैं बेटी पूरे हैं) ! कुदरत का फल : काफल काफल हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ‘मेरिका एस्कूलेंटा’, और हिमाचल -उत्तराखंड में इसे कुदरत का फल माना जाता है। दरअसल यह फल जंगलों में स्वाभाविक रूप से उगता है और विभिन्न जानवरों और पक्षियों द्वारा फैलाया जाता है। आमतौर पर बान और बुरास के जंगलों में पाया जाने वाला काफल खासकर सिरमौर, मंडी, कुल्लू, शिमला, चम्बा जैसे क्षेत्रों में बहुतायत से उगता है। काफल न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। आयुर्वेद में काफल को एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है।

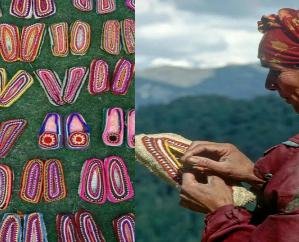

कुल्लू में भांग के रेशों से बनने वाली पारंपरिक चप्पल, जिन्हें आम भाषा में "पूलें" कहा जाता है, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रही हैं। यहां के ग्रामीण परिवेश में पूलें (चप्पलें) सदियों से शामिल रही हैं। हालांकि, समय के साथ इनका प्रचलन कम हुआ, पर बीते कुछ सालों में इन्हें व्यावसायिक पहचान मिलने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे कुल्लू की टोपी, शॉल, मफलर और जुराबों को मिलती रही है। ये पारंपरिक चप्पल ग्रामीण लोगों को सर्दियों में गरम रखती हैं। ग्रामीण इलाकों में पुराने समय से इनका इस्तेमाल आम है। कुल्लू की पूलें आरामदेह होने के साथ-साथ पवित्र भी हैं। इन्हें भांग के रेशे के साथ-साथ जड़ी-बूटियों से तैयार किया जाता है। भांग के पत्ते के तने के साथ ही ब्यूल के रेशों का भी इसे बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी ग्रामीण इलाकों में पुराने समय से ही भांग के रेशों का व्यावसायिक इस्तेमाल होता आ रहा है। ये पूलें काफ़ी मजबूत होती हैं। शुरुआती दौर में साधारण दिखने वाली पूलें बनाई जाती थीं, जिन्हें सिर्फ भांग के रेशे से बनाया जाता था। समय के साथ इनके डिज़ाइन में रंगीन धागों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इन पूलों का तला भांग के पौधे के रेशों से बनता है, जबकि ऊपर का हिस्सा रंगीन धागों से बनाया जाता है। इसके रंगीन चमकीले धागों से हिमाचली डिज़ाइन शैली की झलक साफ़ दिखती है। एक पूल का जोड़ा बनाने में तीन से चार दिन का समय लगता है। शुभ कार्यों में किया जाता है इस्तेमाल आज भी शुभ कार्यों के वक्त ये पूलें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। दरअसल, इन्हें पहनकर देव-स्थल के भीतर जाने में कोई पाबंदी नहीं होती। मंदिरों में जहां देवी-देवताओं के आसपास जूते-चप्पल ले जाना निषेध होता है, वहां साफ़ नई पूलें पहनी जाती हैं। कुल्लू में धाम के वक्त वोटी (रसोइया) द्वारा भी पूलें पहनकर खाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री भी मुरीद कुल्लू की इस पारंपरिक चप्पल के मुरीद ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इनकी ख़ासियत को जानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू की पूलों को काशी विश्वनाथ के पुजारियों, सेवकों और सुरक्षाकर्मियों के लिए खड़ाऊ का बेहतरीन विकल्प माना और इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही इनकी मांग में तेज़ी भी आई।